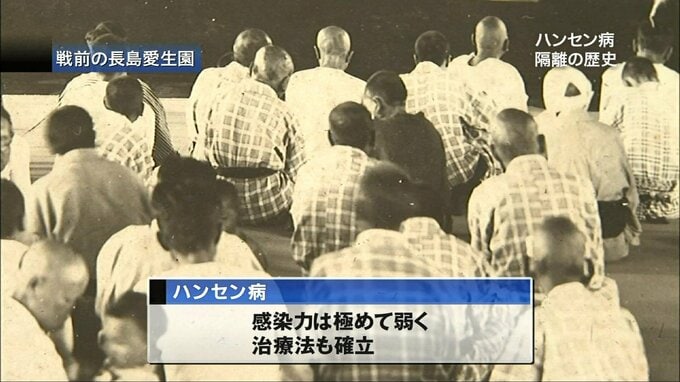

ハンセン病はなぜ差別されたのか

長年、差別や偏見を受けてきた「ハンセン病」。

なぜ差別されてきたのか、法曹界はどのような役割を果たしてきたのかなどをテーマにした講演が、8月24日、「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」(岡山市北区表町)で開かれました。

ハンセン病訴訟に関わった弁護士の井上雅雄さんが講演しました。

(井上雅雄弁護士)

「日本では、かなり昔からハンセン病という病気自体はあって。京都あたりには、ある寺院にハンセン病の方々の集落のようなものもありました。そこで療養して少し良くなったという話もあったようです。

古い時代は、確かに、病気の後遺症で手足や顔など見える部位に変形があって、差別されやすい病気ではあったとは思うのですが、当時の差別偏見については、今現在、特に、明治維新以降の状況と比べるとそれほどでもなかったのではないかと思います

「感染症について、らい菌っていう結核菌に似た菌なんですけども、感染力が弱く、感染しても発症しにくいですね。栄養状態とかそういったものがいい状況になってくると発症しにくい菌だというのが、分かっています。

ただ、感染症であるということになると、今度はうつると嫌だっていう話が出てくる。それまでは、遺伝病と捉えられていましたが、感染すると困るということで避けられるようになりました」

(らい菌の発病力は非常に弱く、現在では治療法も確立されています。先進国では、日常生活で感染する可能性はほとんどありません)