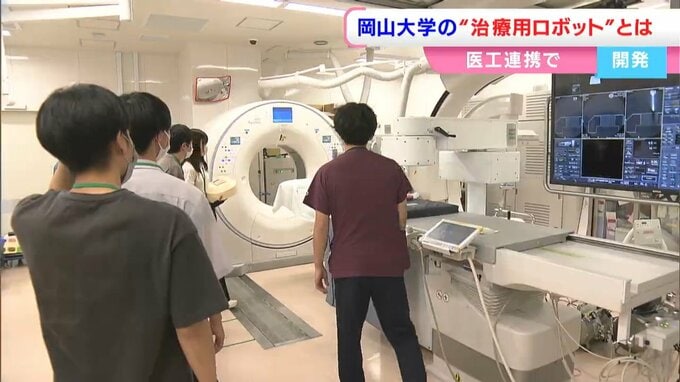

実績を出すのが難しい「医工連携」 岡山大学がなぜ成功したのか

ロボットの開発は2012年に岡山大学の医学部と工学部が協力する「医工連携」で始まりました。2つの学部の教授が13年間、直接何度も顔を合わせてお互いの思いや考え方をすり合わせてきました。当初は工学部だけで作った試作機でスタートしましたが、岡山の民間企業の協力を得て、より完成度の高いロボットへと改良が進みました【画像⑥】。

(岡山大学工学部 亀川哲志教授(機械システム系)【画像⑦】)

「工学部で作るロボットと違って医療機器で病院で使う機器なので、安全やリスクマネージメントをして患者に使える完成度のロボットにするのが一番難しかった」

2023年には、患者に対して、このロボットを使う治験を終えて従来の医師の手で行うのと遜色のないレベルで針を刺すことに全ての患者で成功しました。「医工連携」は全国各地の大学などで行われていますが、実績を出すのが難しいと言われています。岡山大学が成功した秘訣を聞きました。

(岡山大学医学部 平木隆夫教授(放射線医学))

「私の『被ばくを無くしたい』という強い思いを工学部の先生がよく理解してくれて、一緒に頑張っていこうという工学部の先生にも熱意が伝わって、非常に一生懸命やってくれたのが一番うまく行った理由かなと思う」

(岡山大学工学部 亀川哲志教授(機械システム系))

「岡山大学は医学部も工学部も非常にチャレンジング(挑戦的)だし、医工連携を密接にずっとやってきたので、そういう土壌や風土は良かったと思う」

ロボットの改良は続いています。将来的には産業用ロボットのような自動化も目指し、遠隔医療への応用も視野に入れているということです。

(岡山大学工学部 亀川哲志教授(機械システム系))

「技術的には高いレベルにきていると思うが、商品化となるとどれくらい売れるか、お金が回収できるか、ビジネスの観点が入ってくるので専門家に入ってもらって社会実装していくのが必要だと思う」

(岡山大学医学部 平木隆夫教授(放射線医学))

「今後はこれを世の中に出して製品化していくことが目標。そのための最初のステップは薬事承認を得なければならない。大学発のベンチャーを立ち上げて薬事承認、製造販売を目指していきたい」

【スタジオ】

(春川正明コメンテイター)

「スタートアップもそうですが、『医工連携』を成功させるには、やはり当事者の情熱が重要だと感じました」

Q医師の職業被ばくを避けるのが開発当初の目的ということですが、一方で患者側にはどんなメリットがあるのでしょうか?

(春川正明コメンテイター)

「平木教授に聞いたところロボットを使うことで、手術時間が短くなり、患者の被ばくも減って患者の負担が減ることを目指したいということです。今後は医工連携に加えて民間企業とも協力する産学連携で3年から5年後の製品化を目指すということです」