■不妊治療「社会全体の理解も進んでいない」アンケート調査で分かったこと

また、「社会全体の理解も進んでいない」と訴えるのが、岡山大学大学院で生殖医学を教える中塚幹也教授です。

(岡山大学大学院 中塚幹也教授)

「われわれの調査でも、『なかなか “不妊治療” と “仕事との両立”ができない』という方が多いです。年齢が高くなれば、いろんな責任を持った立場になるということもそうですし、会社の中で理解できないこともあったりして」

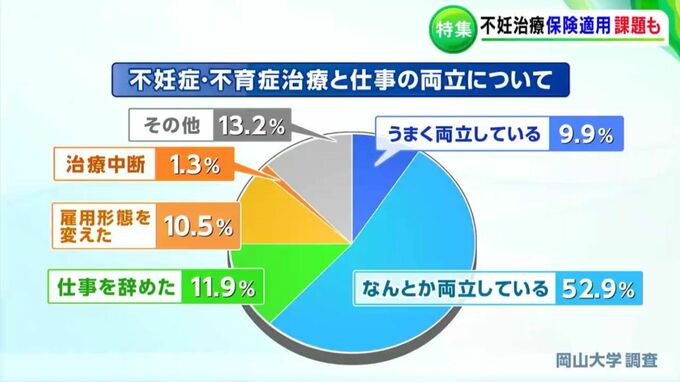

岡山大学が行った「不妊治療に取り組む患者」162人へのアンケート調査では、グラフの左側の部分のように「仕事を辞めた」人が11.9%、「雇用形態を変えた」人が10.5%など、2割以上で仕事に影響があったと回答しました。

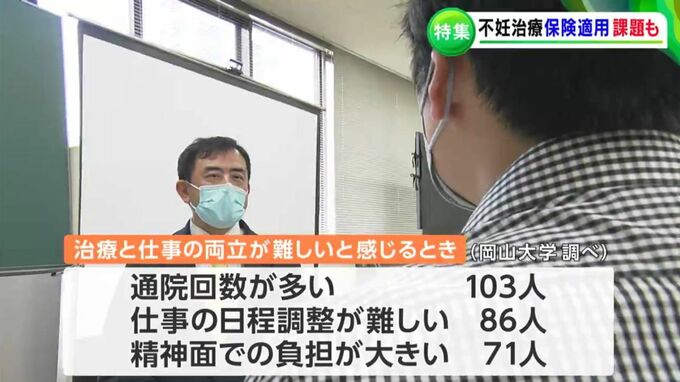

またその理由として、「通院の回数」や「日程調整の難しさ」を主に挙げています。当事者である藤森さんも「不妊治療を経験した友人以外にはほとんど相談できない」といいます。

(藤森恭子さん(42・仮名))

「不妊治療をせずに、自然妊娠をして子どもが何人もいるよっていう方には、不妊治療のつらさも分からないですし。。。なので言ってないんですよね、周りには」

「自分の親とか、主人の親には。。。言っても世代が違うので、理解をしてもらえないのかなって。私はその思いがあるので、両親には言っていない」

(岡山大学大学院 中塚幹也教授)

「特に不妊治療の場合では、『急にこの日に通院』ということも起きますし、女性だけではなくて、男性の方も急に休まないといけないこともありますので。職場の理解が無いと不妊治療を続けていくことは難しくなってくる」

(岡山大学大学院 中塚幹也教授)

「治療を今まであきらめていた方が出来るようになるので、今後は患者数が増えていくと思います。中には余計なお金が必要な方もいるので、今後どういう風になるのかは見て行かなくてはいけない」

保険適用が始まり、治療ハードルが下がった一方で、まだまだ課題の山積している不妊治療の現状。「制度面」だけでなく「社会全体での理解と受け入れる体制づくり」が急務となっています。