ふるさと納税を巡り、熊本市民に誤った額の税金を求める事態が起きたのは、申告された手書きの書類に一因がありました。

「ふるさと納税」をした場合、確定申告などをすれば、翌年度の熊本市の住民税の一部が控除されますが、今年、市民5人について、控除の適用を誤り、本来より高い住民税を請求したということです(5人分の誤請求額の合計は79万4000円)。

なぜ、このようなことが起きたのか。

ミスは税金控除のための確定申告を、電子申告ではなく紙で行った人に限って起きていました。

熊本市市民税課・住谷憲昭 課長「市の職員が1件1件、目視で確認し、手入力により処理を行っております。膨大な課税資料を限られた時間と人員で処理を行うため、職員の負担感は大きいと感じております」

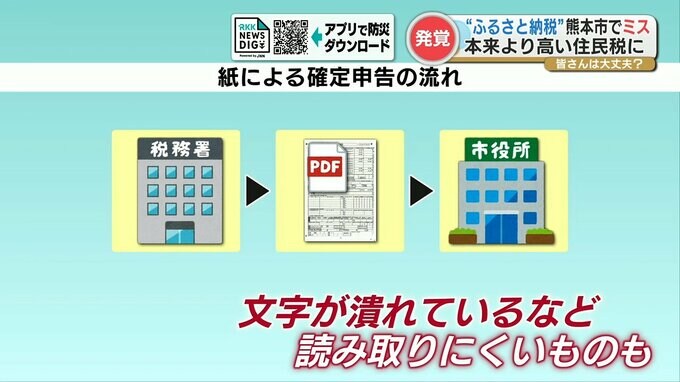

熊本市によりますと、申告された手書きの書類は、税務署が一旦機械で読み取り自治体に送ります。この際、文字が潰れているなど、読み取りにくいものが少なくないそうです。

熊本市では今年、紙による約3万4000件の申告のうち、2200件ほどが読み取れず、市の職員が一つ一つ確認し、それでも読み取れないものは、税務署を訪れて、元の書類と突き合わせて確認しているといいます。

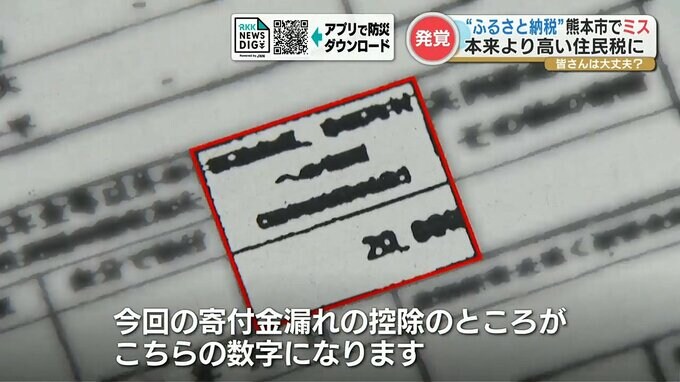

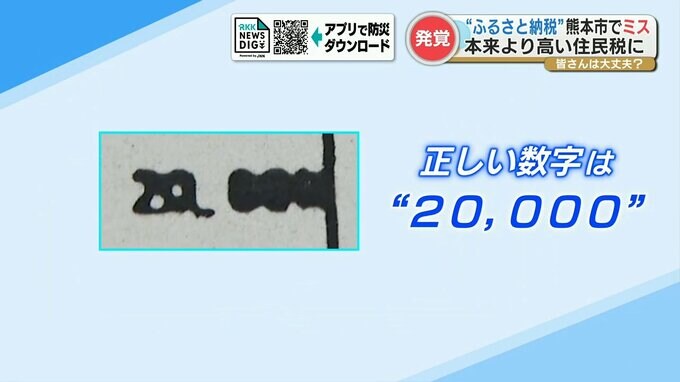

では、どれくらい読み取りにくいのか。

住谷 課長「その画像データがこちらになります。今回の寄付金漏れの控除のところがこちらの数字になります」

この金額、正しい数字は「2万」でした。

熊本市では毎年、10人ほどの職員が約1か月間、このような作業に追われています。そうした中でミスが起きてしまいました。

この問題は、熊本市に限った話ではありません。RKKが熊本市以外の全国19の政令指定都市を取材したところ「不鮮明で読み取れない」といった問題が、18の市で起きていました(仙台市、さいたま市、名古屋市、神戸市、福岡市など)。

このうち、堺市や静岡市でも同じようなミスが過去にあったということです。

どうすればミスは無くなるのか。

国税庁の担当者は、「e―Tax(イータックス)の利用者を増やすことが、自治体職員の負担軽減にもミス防止にもつながる」と話しています。