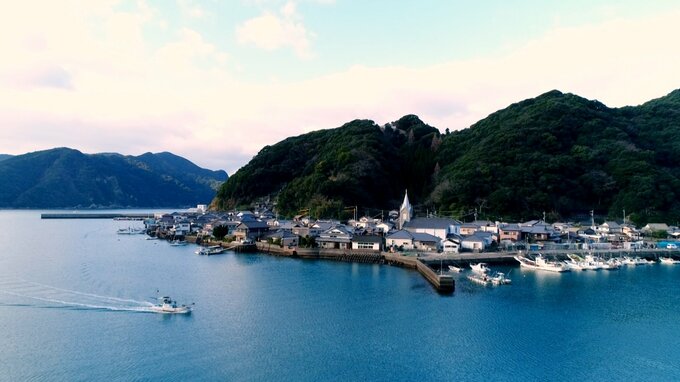

平成30年(2018)3月、天草市河浦町崎津にある﨑津集落を上空から撮影しました。当時ニュースはこう伝えています。

「天草市河浦町崎津。深く入り組んだ羊角湾の入り江に広がる集落です。漁港の周りには屋根が重なりあうほど家々が密集し、<トウヤ>と呼ばれる、海へつながる路地や海の上に張り出したテラス状の作業場<カケ>など昔ながらの漁村の風景が今も残ります。

集落のシンボルとなっているのが民家の間にそびえたつ﨑津教会です。1569年、崎津にキリスト教が伝来するとほとんどの村人が信者になったと言われ、以来信仰は深くこの地に根付きます。

現在の﨑津教会は昭和初期の1934年に再建されたもので壁やステンドグラスには椿のモチーフがあしらわれています。

遠くから見ると海に浮かぶように見えることから<海の天主堂>とも呼ばれています。

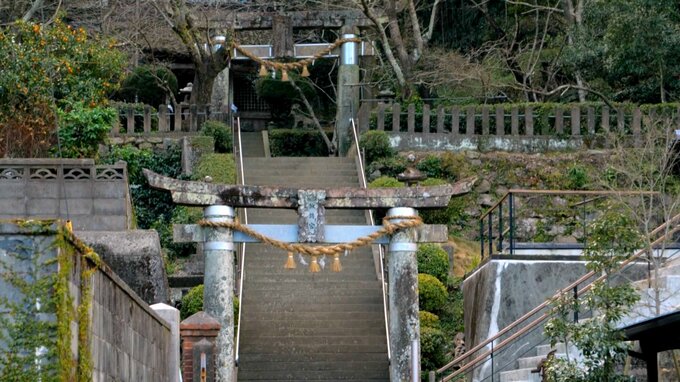

教会を望む山の中腹にたたずむのが江戸時代初期に創建された﨑津諏訪神社です。当時の禁教令による弾圧の中、信者たちは表向きには神社の氏子となりながらも、潜伏キリシタンとして信仰を守り続けました。こうした歴史を持つ﨑津集落は日本独自のキリスト教信仰を育んだ場所のひとつとして世界遺産の登録を目指しています。(*)

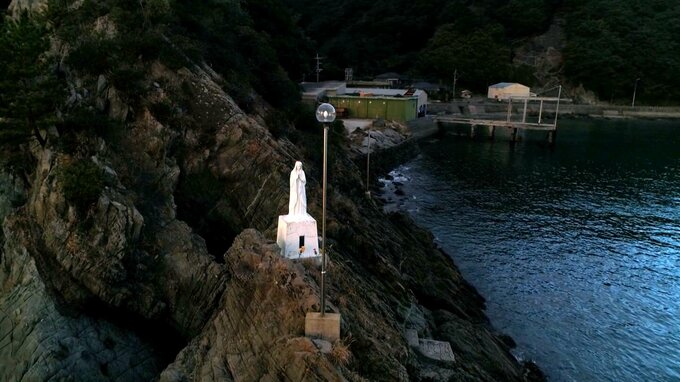

教会近くにある岬の上ではマリア像が海に向かって祈りを捧げています。そのシルエットが浮かび上がる夕昏時の絶景は<天草夕陽八景>の一つとなっています。」

(*)崎津集落は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産の一つとして平成30年(2018)7月、ユネスコの世界文化遺産に認定されました。