災害時、自分の身を守る「自助」、行政などの公的な支援の「公助」に対して、地域や身近にいる人同士で助け合うことを「共助」と呼びます。

【前編】では、『共助』で亡くなった事例から、支援のあるべき姿について考えてきました。

▼「見捨てるわけにはいかない」近所の高齢者を助け亡くなる 災害時『共助』のジレンマ “弱者支援” のあるべき姿とは【前編】

熊本県内には、高齢化によって「共助」に頼らざるを得ない要支援者が多く住む地域が現実に存在します。【後編】では、2020年7月の豪雨で25人が亡くなった球磨村の取り組みから「共助」を考えます。

集落の約半数の世帯に「要支援者」

(防災無線)「こちらは防災・球磨村役場です。大雨に対する警戒レベルを3に引き上げ、球磨村の全域に高齢者等避難を発令します」

5月12日、球磨村で行われたのは「全村民が避難について考える日」。大雨による危険が迫っている時の避難行動を確認する、村民も参加しての訓練です。

村は、災害対策本部を設置し、各機関との連携を確認しました。

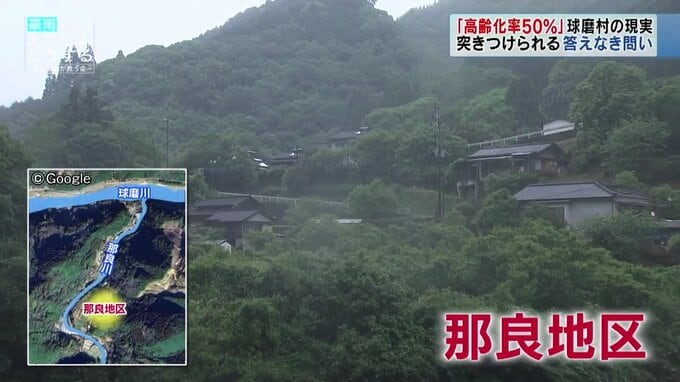

球磨川の支流・那良川沿いにある那良地区。山と川に挟まれた小さな集落です。

全12世帯のうち約半数の5世帯に避難の際に支援が必要な「要支援者」がいます。

那良地区自主防災組織会長 那良茂さん(74)「高齢化率が70%を超えている地域なので、『自助』も人の支援がないとできないところだと思っている」

亡くなった25人中ー24人が「要支援者」

4年前の「令和2年7月豪雨」で、球磨村全域では25人が亡くなり、そのうち24人が「要支援者」でした。

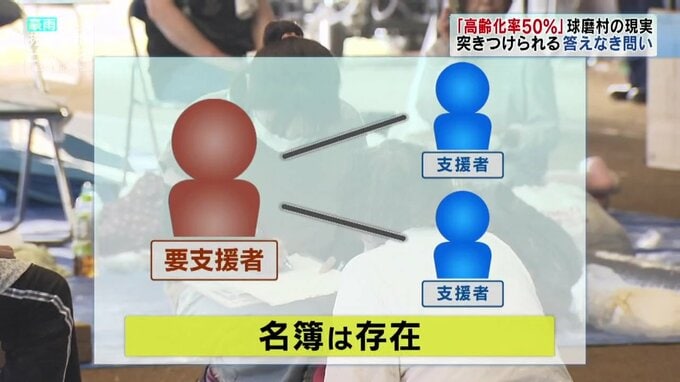

球磨村では「要支援者」に対して避難の際にサポートを担当する「支援者」を決めた名簿が、この時にはすでに作成されていました。

しかし住民たちに浸透しておらず、ほとんど機能しませんでした。そこで、那良地区では今回初めて、名簿を元に「共助」を想定した訓練を行ったのです。

もし災害が迫ったらーー

吐合マサヨ(はきあい まさよ)さん、94歳。自力で歩くことはできますが、杖が必要です。

現在は、娘と息子と3人で暮らしていますが、子どもは仕事をしていることもあり、家にマサヨさん一人になる時間もあるそうです。

そんな時、もし災害が迫ったら…。