まもなく梅雨を迎える福岡県は、全国で唯一5年連続で大雨特別警報が発表されている災害多発地域だ(2016~2021年)。隣の佐賀県も4年連続だ。毎年のように九州北部にもたらされる浸水被害から家屋を守るために浮上したアイデアが「田んぼダム」。多額の費用がかかるダムを新設する代わりにすでにある田んぼを水瓶として用いる対策だ。農家の協力が不可欠でこれまで実現していなかったものの、補償金などの行政の後押しもあって今年度から計画が実行に移されることになった。

10センチの板で排水をブロック

農業地帯が広がる佐賀県。ここで大雨で地上に降り注ぐ大量の雨水を一時的に田んぼに貯めておくための施策が進んでいる。川がはん濫するのを防ぐバッファーとしての役割を負わせるのだ。

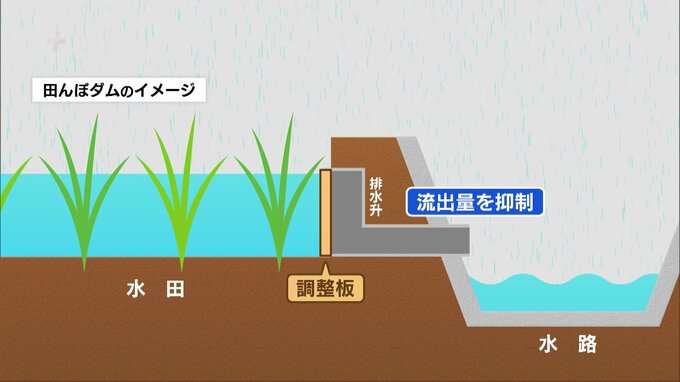

RKB岩本大志「排水溝に板をはめ、田んぼの水の流れを抑制します。そうして雨水を貯めてダムを作ります」

佐賀県は上流部にある田んぼを対象にしようとしている。それぞれの田んぼの排水口に高さ10センチの調整板をはめ込むことで雨水を滞留させる計画。水路に流れ出る水の量を減らし、下流域の浸水被害を軽減する仕組みだ。

水理学に詳しい福岡大学の渡辺亮一教授は、効果を発揮する鍵は取り組む面積の広さだと指摘する。

福岡大学工学部・渡辺教授「流域に占める水田の割合が広いところであれば、数十センチでも水を貯めることでかなり大きな効果がでてくると考えられる。川が氾濫することを田んぼダムによって防ぐ、川の水位を下げる効果は必ず出てくる」

これまで導入検討も実現しなかったわけ

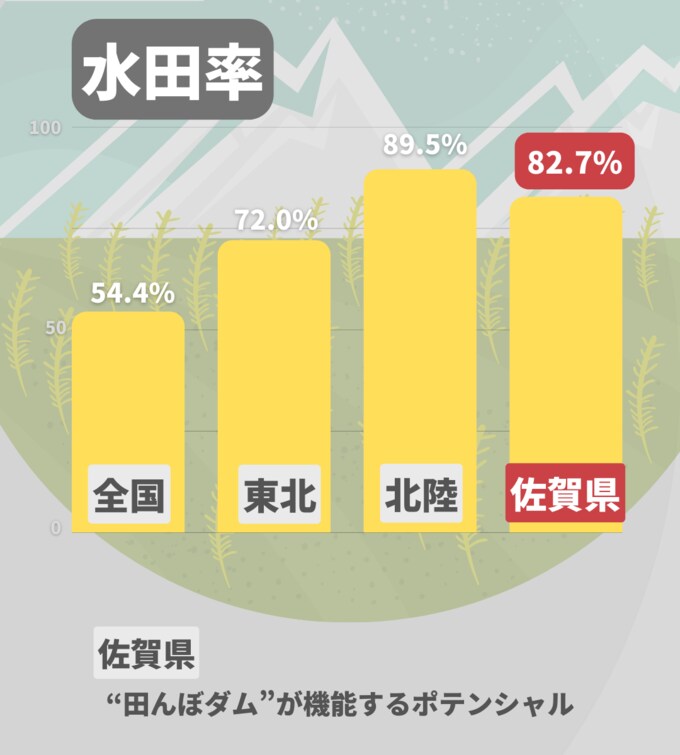

耕地面積に占める田の割合(水田率※)は、全国平均が54.4%。有数の米所を抱える東北(72.0%)や北陸(89.5%)はやはり高い。佐賀県は82.7%と田んぼダムが機能するポテンシャルは十分にある。

県は佐賀市や武雄市など9つの市町の約12平方キロメートルを田んぼダムの対象にしたい考えだ。貯蔵量は120万トン、小学校の25メートルプール4000杯分に相当する。

問題は、これだけの水を貯められる“水瓶”がなぜもっと早く導入されなかったのかという点だ。実はこれまでも被害が出るたびに導入が検討されたものの、なかなか実現しなかった経緯がある。東北などと違い佐賀県の多くの農家は、米だけでなく大豆も時期をずらして同じ畑でつくっている。大豆は水に浸かるとだめになってしまうため、自分の畑がダムに化けるのは論外なのだ。

佐賀県農山漁村課・土井正治課長「ダム化で自分の田んぼが被害や影響を受けるのではと疑念の声があって、そういう方は今年度の取り組みを控えているようです」

水が入っても良い米だけつくる農家にとっても「すぐにやりましょう」とはならない事情がある。