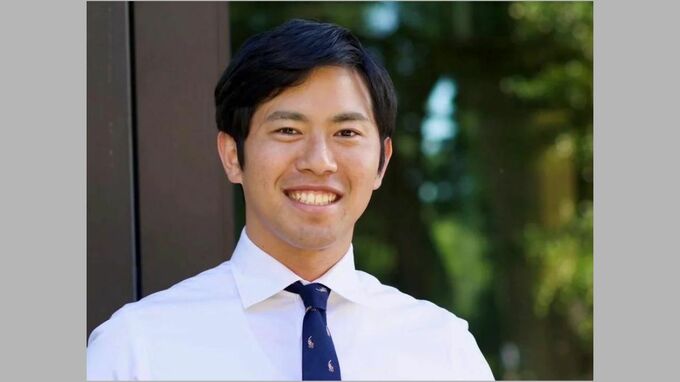

SDGsで世界に遅れを取っているといわれる日本だが、リードしている分野もある。それは脱炭素のカギとなる「水素」だ。昨夏、勤務していた地方放送局を退職して渡米し、スタンフォード大学でSDGsについて研究している、尾川真一・客員研究員が、RKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演し、日本は水素を輸出産業として育てるべきだと提言した。

日本が世界をリードする脱炭素のカギ「水素」

スタンフォード大学で私は「水素経済」という授業を受けました。この授業では、日本がモデルケースとして取り上げられる場面が何度もあって、日本人としてすごく誇らしい思いをしました。

そもそもなぜ水素が注目されているのでしょう? 今「CO2(二酸化炭素)の排出を抑えましょう」という話をよく耳にしていると思います。水素を活用することで最大4分の1程度、CO2の排出を抑えることができるとされています。全体の25%ですからこれは大きな数字ですよね。

トヨタが2010年代の前半にMIRAIという、水素で走る燃料電池自動車を出しました。その頃から日本は国を挙げて水素の活用を推進してきましたが、それから10年ほど経った今、世界をリードする位置になっていると感じています。

大型車はEVよりも水素

水素で走る自動車に関して、アメリカはEV(電気自動車)を推しているので、残念ながら否定的な考えです。一方でEVが不得意とする大型車については、水素に担わせようという構想もあります。

大型トラックやフォークリフトは、重たい物をたくさん運ぶために大量の電気が必要なので、大型のバッテリーを積む必要があります。すると、車自体の重さが増えるので、運べる荷物の重さは減らさなければなりません。ここにジレンマがあるわけです。

その点、水素はそこまで大型のバッテリーは要らないので、車体はガソリン車と同じ程度の重さで済みます。加えて充電時間の問題があります。EVは充電するのにすごく時間がかかりますが、水素はガソリンの給油と同じようにできるので時間もかかりません。このあたりが、大型車は水素の方が向いていると言われる所以です。