スタジオジブリのアニメ『もののけ姫』に登場する「シシ神」は、生と死をつかさどる精霊であり、シカのような外観をしている。現在ヒット中のドキュメンタリー映画『鹿の国』は、今でもシカを重視する「諏訪信仰」を題材に、太古から続く自然観や宗教観が現代日本にも残っていることを感じさせる内容だ。RKB毎日放送の神戸金史解説委員長は、3月11日放送のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で『もののけ姫』との類似点を挙げながら、この映画の詳細を伝えた。

「目に映らないもの」を伝える

私たち放送業界には「テレビ屋は、撮ってなんぼ」などという言い方があります。「撮ってなんぼ」はもっともですが、では「映像に映せないものはテレビでは伝えられないのか」と思うこともあります。編集で切り落としてしまったものは伝えていないことになるし、現場に行ってたまたま撮れなかったものが「なかったもの」になってしまうのでしょうか。

私は、ニュースやドキュメンタリーを作る際に「それじゃいかん」と思い、何かできないかと考えます。映像化していないものでも伝えられるのではないかと思っています。文字なら「行間を読む」と言うように、書いていなくても伝えられることがあります。それは映像でも努力次第でできるのではないでしょうか。観終わった人たちに残る「残像感みたいなもの」に、撮ったものだけではないものが残るようなことができないかと夢想しています。

映画『鹿の国』の世界

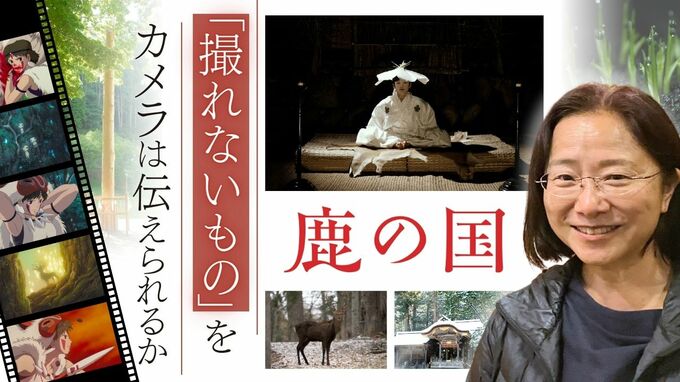

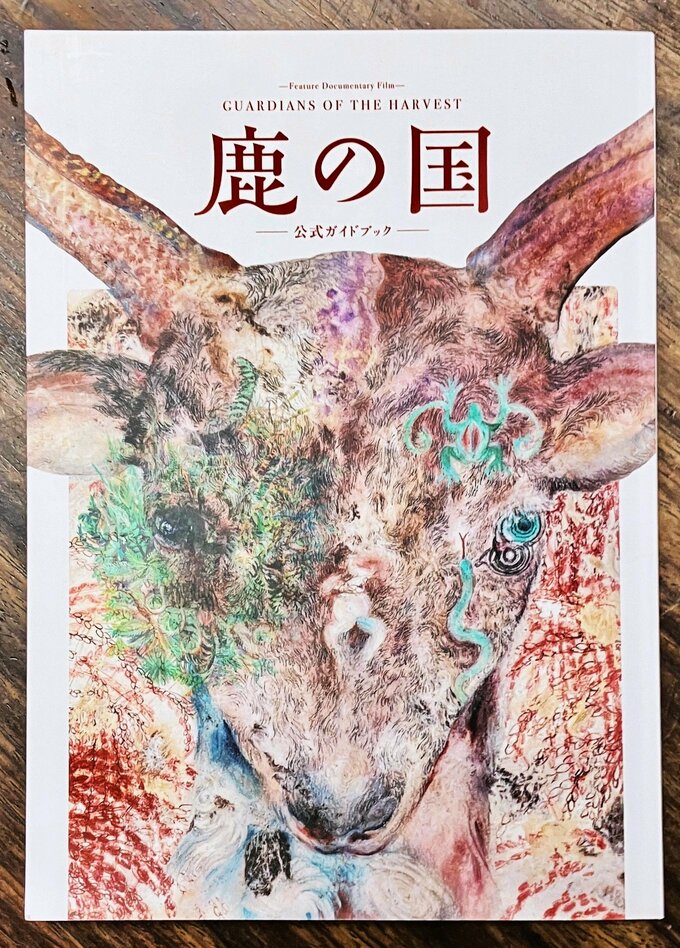

先日観たドキュメンタリー映画『鹿の国』には、目に映らない「精霊」、命のエネルギーの源のようなものが映っている気がしました。1月の公開直後から連日満席になる異例のヒットとなっており、福岡市でも3月7日からKBCシネマで上映が始まりました。

観ていて、スタジオジブリのアニメ『もののけ姫』(宮崎駿監督、1997年)を思い起こしました。神道よりもずっと古い、縄文に起源を持つ宗教観、自然観を描いていたからです。

列島に暮らした人の心を残す「諏訪信仰」

制作したのは、アジアや日本の歴史や人の営みを撮影してきた映像制作会社「ヴィジュアルフォークロア」(所在地:東京都新宿区)で、弘理子(ひろ・りこ)さんが監督しています。2012年から続くNHK『にっぽん百名山』も担当しているドキュメンタリーの制作者です。3月8日、KBCシネマで弘監督の舞台あいさつがありました。

【弘理子さん】

ヴィジュアルフォークロア プロデューサー・ディレクター。ネパールに留学し、ヒマラヤの山村に滞在しながらドキュメンタリー制作を開始。”自然と祈り”をテーマに作品を作り続ける。代表作に、神に捧げられる少女たちの運命を追った「ヒマラヤ・娼婦になった女神たち」、「少年と子ヤギの大冒険~ヒマラヤ越え300日・塩の道」、「ガンジス河口世界最大のマングローブ林に命あふれる」など。

弘監督が追いかけるのは、長野県の諏訪湖の近くにある神社、諏訪大社のさまざまな神事です。諏訪大社は、全国に1万もある諏訪神社の総本社で、「おんばしら」の神事で知られています。「日本にある最古の神社の一つ」とも言われています。

長野県の諏訪地方は、諏訪湖のある盆地で、「諏訪信仰」と呼ばれる祈りの姿が残っていて、特別な宗教風土を持っています。日本の神道には、血を「ケガレ」と見なして忌む風習もありますが、諏訪大社の神事には、シカが供えられます。

映画の中に出てきますが、奉納されるのは、今は剥製にしたシカの頭とシカの肉。ですが、江戸時代には75頭のシカの生首がまな板に載せられ、神前に供えられていたという記録も残っています。

命を奪うことで、私たちは命をつないでいます。諏訪地方に今も残る神事や、人々の風俗の内側には、神道の形式が整う前の、日本列島に暮らしていた人々の宗教観、自然観が残っているように感じます。