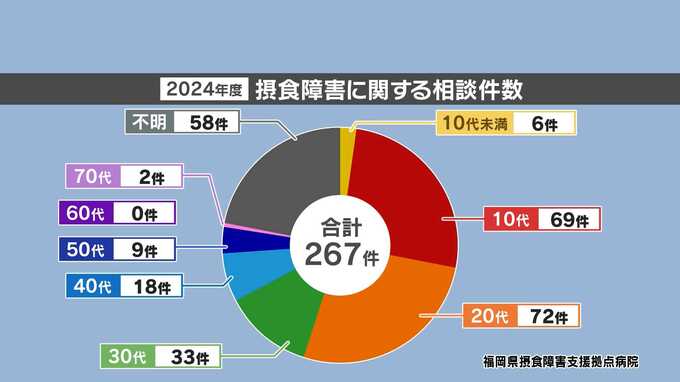

先進国に住む思春期や青年期の女性の発症が多い障害で九州大学病院の心療内科に設置された福岡県の摂食障害支援拠点病院への相談数は昨年度267件にのぼりました。

九州大学心療内科の高倉医師は「実態はもっと多い。摂食障害になっている人は少なくとも3倍はいるのではないか」と話しています。

昨年度の相談数267件のうち10代が69件、20代が72件となっていて合わせて半数以上を占めました。

家族にも打ち明けられないまま、約25年にわたって「摂食障害」に苦しみ、向き合ってきた江上さん。

「摂食障害」に苦しむ自分を”相棒”と呼び治療を続けた結果、今は「過食嘔吐」を繰り返ことはなくなりました。

江上彩音さん

「背景にある自分自身の問題と向き合い続けたっていうのが一番大事だったと思っていて。不安になりやすい自分とか、自分の内面をひも解いていく地道な作業の繰り返しが今に繋がっているのかなという気はします」

「摂食障害」はなぜ発症するのか。専門家は心の問題と深く結びついているといいます。

九州大学病院心療内科・高倉修医師

「ダイエットに始まる方が多いんですけど、だんだんとそれがちょっと色んな意味合いを持ち出していく。(痩せることで)いろんな厳しい現実を回避できるとかそういった意味合いができていって、それがだんだんと抜けられない生き方のようになっていくような病気。体重が上がってとてもつらいっていう思いの中に、患者さんの本質的な心の問題が隠れている。それをきちんと心理面接を行うことで治療しないといけない」

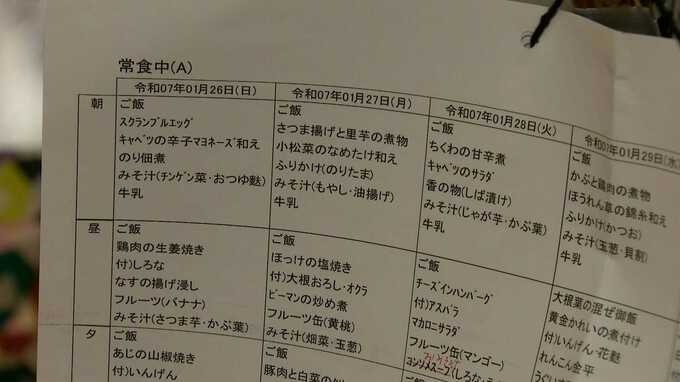

3年前から病院で治療を受け始めた江上さんは、3か月間の入院生活も経験しました。

担当医は、江上さんが回復したいという意思を持って治療プログラムに参加し続けたことが「摂食障害」の克服にむけた歩みにつながったと話します。

八幡厚生病院・米良貴嗣医師

「(摂食障害の患者は)自分に自信がなかったり、自己否定的になったときに起こってくる。(江上さんは)ちゃんと回復したいという意志を持ってくれたことですね。ちゃんと回復するというのは医学的な健康な体重を受け入れるということなので、(江上さんは)きちんと(治療)プログラムに出てくださっていたので、そうするとだんだんいろんなストレスの対処のスキルとかも上手になってくるし、自己否定的な感情にとらわれることも減っていく」