今回の地層は、さらに峠を越え5キロ先の山間部で見つかりました。阿蘇から約170キロ。噴火に伴う火砕流の到達距離としては国内最長です。地層の厚さは50センチにも達することから、辻助教は「ここまで来ても、火砕流はまだまだ強い速度を持っていた」と解説し、こんな見方を明らかにしました。

「現在の山口県の大半は、九州からの火砕流によって焼き尽くされていた」――

◆人間の想像力の限界を超える「巨大噴火」

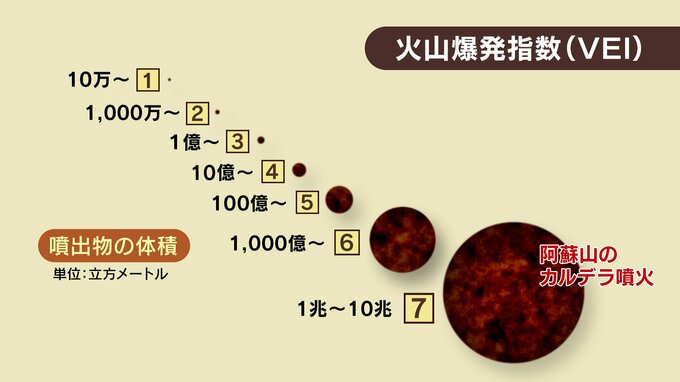

火山爆発指数(VEI)は、火山の爆発規模の大きさを示し、噴火に伴う噴出物の量で0~8ランクに分かれています(火山そのものの大きさとは関係ありません)。ランクが1段階上がると、噴出物の量は10倍となります(ただし、2ランク以下のみ100倍)。

長崎県雲仙・普賢岳噴火(1990~95年)では、高温の火砕流が起きて44人が死亡しました。5年間の噴出量は2億9000万立方メートル。東京ドーム(124万立方メートル)で230個分以上に達します。期間も規模も、スケールがとても大きく感じられます。

一方、9万年前の阿蘇山の噴火は「雲仙に比べたらケタ違いに巨大な噴火」(福岡大学理学部・三好雅也教授=火山岩岩石学)。VEIは「7ランク」。噴出物の量は【1兆~10兆立方メートル】、想像を絶する量です。

※雲仙・普賢岳噴火の噴出物(2億9000万立方メートル)は、量だけなら「3ランク」に相当しますが、VEIは噴火で空に舞い上がってから降下してきた噴出物が対象で、山頂で固まった溶岩ドームは算定の対象外。

VEIで「5ランク」以上になると、カルデラ(大きな陥没部)が出来ることが多く見られます。火山学で言う「巨大噴火」とは、一般にカルデラ形成を伴う噴火のことを指し, 日本では1万年に一度くらいの割合でカルデラが形成されているそうです。阿蘇では計4回の巨大噴火があったと見られ、現代に残る東西18キロ・南北25キロの「阿蘇カルデラ」が生まれました。

◆「破局的噴火」はまた起きるのか?

「原発の敷地に、過去に阿蘇噴火による火砕流が到達していないと判断するのは困難」

広島高裁は2017年12月、四国電力伊方原発(愛媛県)3号機の運転差し止めを命じました(その後、高裁の異議審が運転を認め、現在は稼働中)。

愛媛県にある伊方原発、佐賀県の九州電力玄海原発は、ともに阿蘇山から約130キロの距離にあります。しかし、九電は、大学や研究機関などの調査結果を踏まえた上で、「現在は地下の浅いところ、破局的噴火を発生させるような大量のマグマだまりがないことから、原発の運用期間中に阿蘇カルデラの破局的噴火が発生する可能性は極めて低い」と説明します。

日本は、世界有数の火山大国です。全世界に約1100の活火山がありますが、世界の面積の0.3%に満たない日本列島に111個が集中しています。この日本に、廃炉となった福島第一原発なども含め、60基の原発が存在しています。