今後30年以内に「60~90%程度以上」の確率で起こるとされている南海トラフ地震。広島県が12年ぶりに新たな被害想定を公表しました。

広島県 山本耕史 危機管理監

「南海トラフ巨大地震は、今まで必ず起きてきた災害で甚大な被害が出る。とるべき対策を着実に実施していかなければ、迎え撃つことはできない」

広島県は専門家などによる検討委員会で、南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しに取組み、報告書をまとめました。

瀬戸内海の沿岸に多くの人口が集まる広島県―。

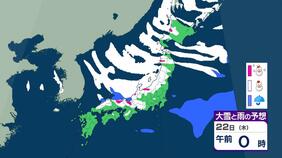

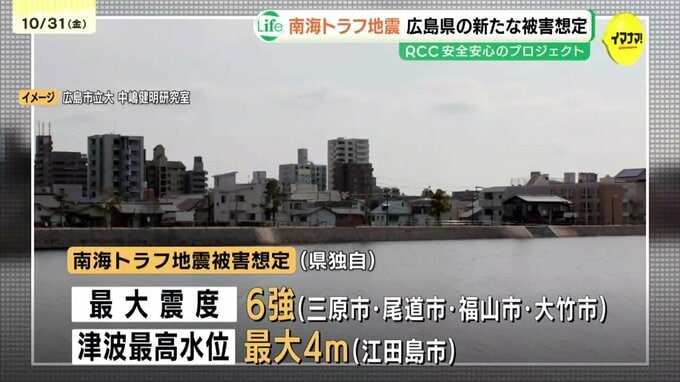

県の新たな被害想定では最も被害が大きくなる場合、最大震度は6強で、津波の最高水位は4mになるとしています。

県内の犠牲者は最悪の場合1万4000人で、「9割以上」が津波によって命を落とすとされています。

建物の全壊は9万棟に達し、直接的な経済被害はおよそ15兆5000億円で、前回の想定から6兆6000億円増えました。算出方法の見直しによって、津波による建物被害が増加したことなどが影響しています。

検討委員会 畠俊郎委員長 ※広島大学防災・減災研究センター長

「広島県の実状に合わせ、地元だから分かることを入れて、最大の被害を想定した。とるべき対策を取れば、被害軽減は可能だと考えている」

県内の住宅の耐震化率は、2020年度時点で「84.5%」。建築防災学が専門で、県の検討委員会にも参加した三浦教授は、住宅の耐震整備に一定の評価をしています。

広島大学大学院先進理工系科学研究科 三浦弘之教授(建築防災専門)

「揺れの大きさ自体は、広島県で最大震度6強という結果で、12年前の県の被害想定と大きく変わっていない。古い建物が減って新しい建物が増えたということで、比較的耐震性が高いものが増えた。揺れによる建物被害は12年前に比べて減ったという特徴がある」

一方、県内の津波被害については。

広島大学大学院先進理工系科学研究科 三浦弘之教授(建築防災専門)

「津波による建物被害は増えたように見えるが、12年前に考慮できなかった実際の建物の分布を反映して計算した結果。増えたというより、より確からしく計算をしたということ」

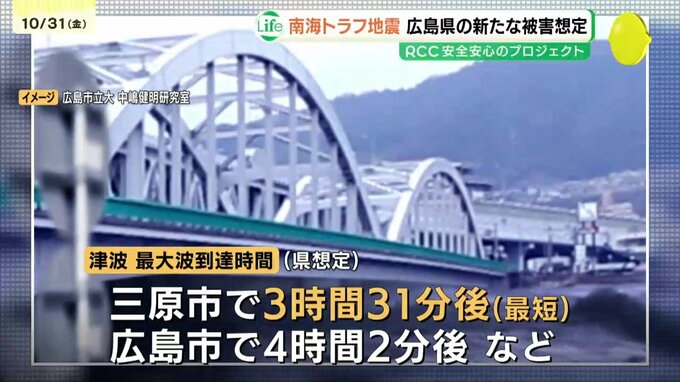

県は津波の最大波到達を最短で三原市で3時間31分。広島市で4時間2分などと想定しています。

最大波が到達する前に津波第一波がやってくる可能性もあるため、県は早めの避難を呼びかけています。

広島大学大学院先進理工系科学研究科 三浦弘之教授(建築防災専門)

「津波に対して、一般的な建物は耐えるように設計されていない。とにかく高いとろに早く逃げるのが基本。南海トラフ地震に対して、広島県は途中に四国があるので直撃せず、回り込んでくるため時間的余裕は比較的ある。そうした時間を利用して、なるべく早く津波から逃げることが重要だと思う」