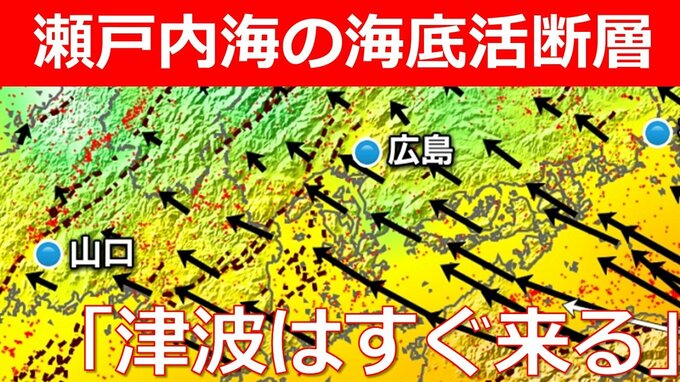

「能登半島地震」は海底を走る活断層を震源とする直下型地震でしたが、広島や山口の沖合の瀬戸内海の海底には、能登半島周辺の活断層と同じような特徴を持った活断層が複数存在しています。

広島湾には国内の活断層の中でも、大きな地震が発生する確率が最も高いランク(Sランク)と評価されているものもあります。

専門家は瀬戸内沿岸の都市部でも「激しい揺れ」や地震発生直後の「津波」に襲われるリスクがあると指摘します。

「能登半島地震と同じような津波・隆起のおそれ」広島湾に潜む活断層

国が発表している主要活断層のうち、中国地方で多くの活断層が集まっているエリアが広島県西部から山口県東部にかけての一帯です。

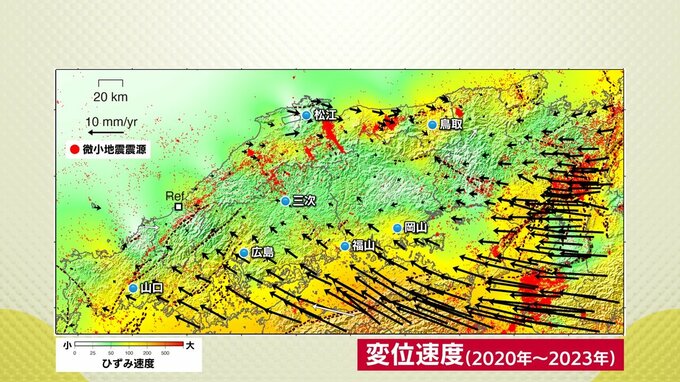

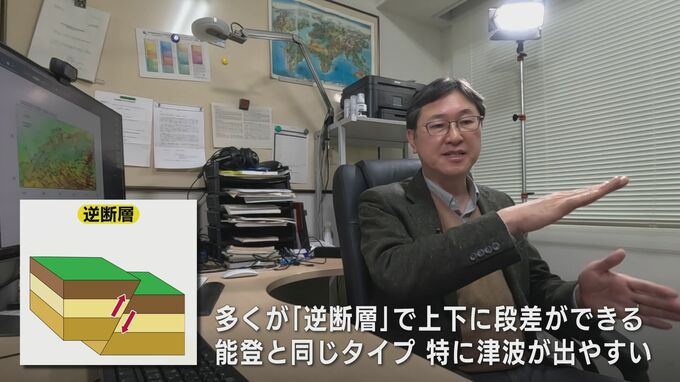

京都大学防災研究所 西村卓也教授(地震学)

「中国地方でみると、広島県や山口県あたりに活断層が多数あるが、地盤の動きを示す矢印の方向をみてもわかるように、ぎゅっと押されている。その向きと合うような活断層がある。

全体として中国地方の中でも広島周辺、安芸灘周辺は、地震を引き起こすひずみがたまる速さを示す『ひずみ速度』が高めの場所であることは間違いない」

これまでに広島湾では、複数の活断層が存在することが確認されています。阪神・淡路大震災のあと、海上保安庁の測量船などによる調査で、広島湾の海底にも複数の活断層が存在することがわかっています。

江田島市沖から山口県の沖合にのびる「安芸灘断層帯」は、国が活断層で大きな地震が発生する確率について評価している全国の活断層の中で、最も危険度高いランク(Sランク)に評価されています。その確率は、阪神・淡路大震災の発生前に評価されていた確率よりも高くなっています。

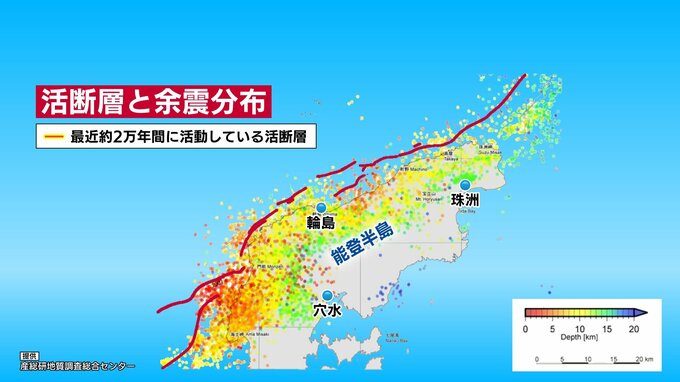

能登半島地震では、活断層が海底部分を走るものも含めて長さ150キロにわたってずれ動いたことで、マグニチュード7.6の大地震となりました。激しい揺れだけでなく、地震発生直後には津波が発生したほか、海岸が大きく隆起するなどの被害も相次ぎました。

もし、広島湾の海底を走る活断層で地震が起きると、能登半島と同じようなことが広島県でも起こるおそれがあると指摘します。

京都大学防災研究所 西村卓也教授(地震学)

「広島湾のあたりの断層がもし動くと極めて陸に近い断層。かつ多くの断層が『逆断層』というタイプで地面に段差ができるような能登と同じような断層。特に津波が出やすいタイプ。

また、津波だけでなくて、能登で起きたように海岸が隆起して漁港が干上がったりする災害も起こることがあるような地域」