2024年1月の能登半島地震や9月の豪雨を受けて設けられていた石川県内の避難所が13日、すべて閉鎖されました。復興が新たな段階を迎える一方で、恒久的な住まいの確保が課題となっています。

能登半島地震以降、石川県内では一時364か所の避難所が開設され、最大でおよそ3万4000人が避難生活を強いられました。

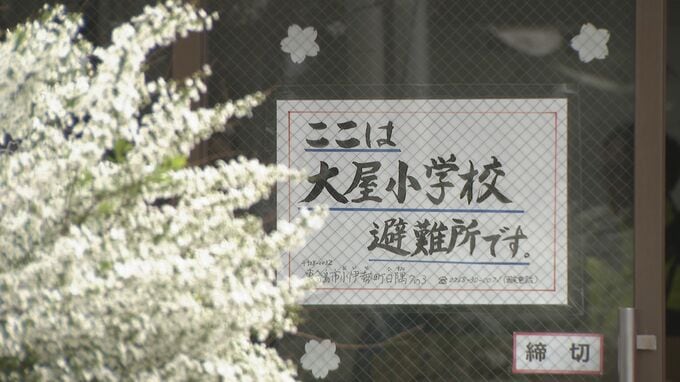

2024年9月の豪雨で設けられ、唯一残っていた輪島市の大屋小学校の避難所も、被災者が仮設住宅に移るめどが立ったとして、13日に閉鎖されました。地震による避難所はすでにすべて閉鎖されていて、能登地方の避難者は1年3か月ぶりにゼロとなりました。

ただ仮設住宅の入居期限は原則2年間となっていて、恒久的な住まいの確保が課題となっています。

豪雨で自宅が土砂崩れに巻き込まれ全壊した輪島市の山﨑正明さん(77)は、3月完成した仮設住宅に移ることになりました。山﨑さんは「仮設住宅に行っても『ああ良かった』という気持ちがない。先が読めないというか、もう80歳近い人が、いまさら家を建てるという馬力がない。周りの人の応援もないという意識で自分たちで生きて行くしかない」と話しています。

自宅が床上浸水した谷内口喜美さん(71)は「金がかかるし、荷物を揃えるのが大変。ご飯を作ってくれる人がいないから寂しい。まだ(避難所に)おりたかったけどそういうわけにもいかんもんな」とこぼしていました。今後は仮設住宅に入居し、2026年には自宅に戻ることを目指します。