沖縄が直面した現実 基地計画に「反対」すると、国は…

八板市長は、なぜ賛否を明言しなくなったのでしょうか?

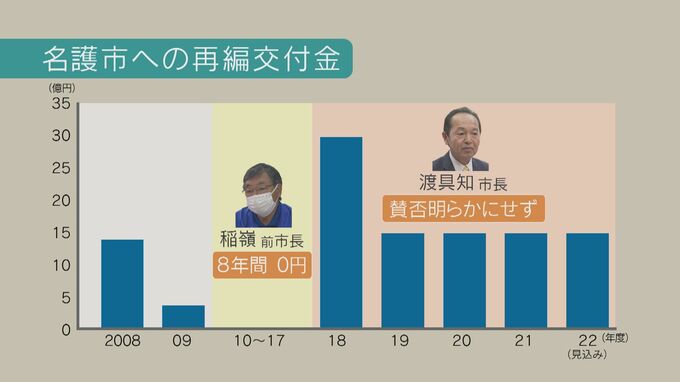

熊本教授は、沖縄県辺野古の米軍基地問題について20年間、研究を続けてきました。そこで見たのは、自治体が国の基地計画に反対しても止めることは難しい上、反対すれば国と交渉もできず、再編交付金も支給されなくなるという現実です。

実際に辺野古がある名護市で、2010年に移設反対を掲げた市長が当選すると、国はその直後に再編交付金の支給を停止。その後、2018年に賛否を明らかにしていない現職が当選して以降は、国は一転して、支給を再開しました。

計画反対すれば「馬毛島でも起こり得る」

八板市長は「国のこうした対応は、馬毛島でも起こる可能性がある」とし、「仮に計画反対を明言すれば、交付金や環境影響などについて国との交渉が難しくなる」とみています。

(八板市長)「外交・防衛は国の裁量=専管事項。(賛否言わないのは)そういうことも意識してないわけではない」

(熊本教授)「西之表市で進んでいることと、沖縄は似ていると感じる?」

(八板市長)「形態は違うが、共通点はあると思う」

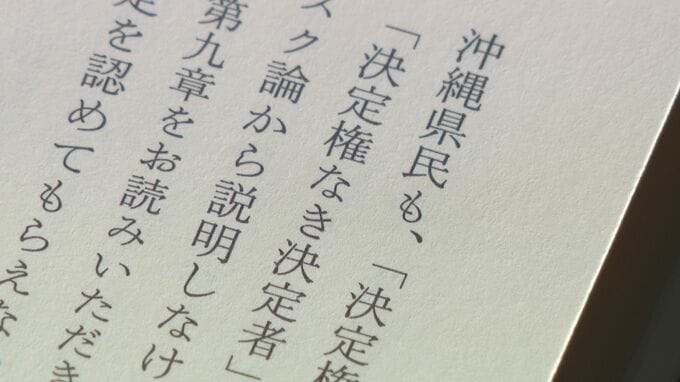

辺野古のように、「決定権なき決定者」になっていないか?

(熊本教授)「私の著書に『決定権なき決定者』という言葉がある。沖縄・辺野古が置かれている状況を指した言葉で、(地元に)何か決定する権利があるように思われるが、実際には決定する権利がない状況。西之表市も同じような状況ではないか?」

(八板市長)「本来はやはり、決定権が100%でなくても(地元に)あるべき。西之表市民の意思が国の決定につながるように、県民・国民に(理解を)広げて、政府の決定権に影響する形になるのが理想」

計画巡って「市民の分断が起きている」

西之表市民の思いを国全体で共有し、それを踏まえた上で政府は基地計画に向き合うべき」という姿勢の八板市長。

しかし、今、計画への賛否を巡って「市民の分断」が起きつつあるといいます。

(八板市長)「歓迎する市民はマイナスの影響を小さく捉えようとし、反対する市民はマイナスの影響を大きく、深刻に捉える。両方の気持ちを大事にしたい」