体の左側にある心臓と機械を結ぶコードがまわりと接触しないよう、席の左とうしろにスペースを設けるためです。

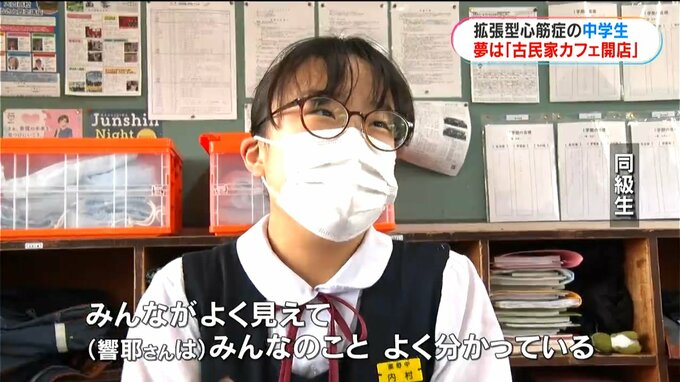

(同級生)「ここだからみんながよく見えて、(響耶さんは)みんなのことをよく分かっている」

栗野中学の3年生は41人で、1クラスです。3年間、同じ時間を過ごした仲間の絆は強く、同級生は響耶さんについて次のように話しています。

(同級生)「一緒にしゃべっていて楽しいし、優しい」

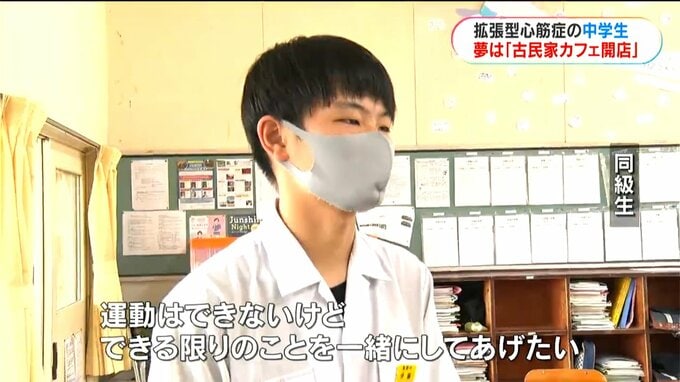

(同級生)「運動はできないけど、できる限りのことを一緒にしてあげたい」

主治医「合併症なく移植まで問題ない状態でたどりつかせたい」

手術後の治療を行っている鹿児島大学病院の小島聡子助教です。拡張型心筋症は、薬で進行が抑えられなくなり、65歳未満で、悪性腫瘍=がんがない、など条件が満たされた場合のみ心臓移植手術が受けられます。

しかし、ドナーが見つかるまでに5年ほどかかることから、待機期間を乗り越えるために補助人工心臓の手術を受ける人がほとんどです。

(鹿児島大学病院・心臓血管内科 小島聡子助教)「LVADを入れても、全てがいいというわけではない。コードが出ている部分が感染症を起こしたり、体の中に入れた機械は、体にとって異物なので血栓ができやすい。響耶さんの気持ちに寄り添うのはもちろん、合併症なく心臓移植まで問題ない状態でたどりつかせたい」