江戸時代に発行された紙のお金に関する企画展が、高知城歴史博物館で開かれています。

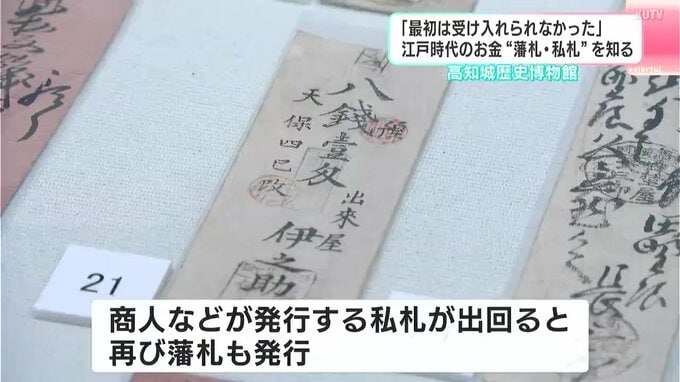

企画展では、江戸時代に日本で流通した紙幣、藩札と私札の現物が展示されています。当時の通貨は、金貨や銀貨でしたが様々な理由で「通貨不足」が生じ、藩が発行する紙幣、藩札が生まれました。

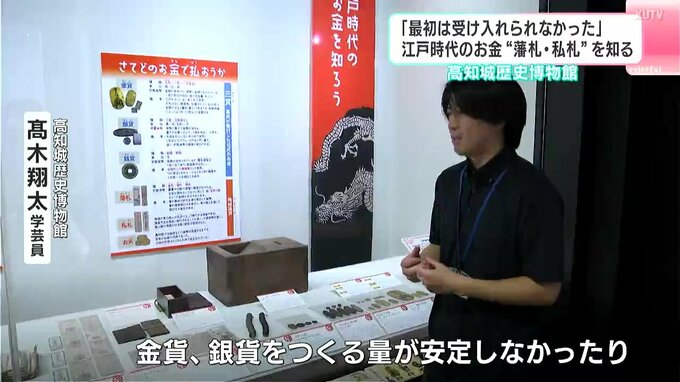

(高知城歴史博物館 髙木翔太 学芸員)

「金貨、銀貨をつくる量が安定しなかったり、城下町だけでお金が使われていたが、1800年ぐらいから農村部では米で払っていたのが、次第に銭で支払うようになっていって、農村部でも通貨不足が生じた」

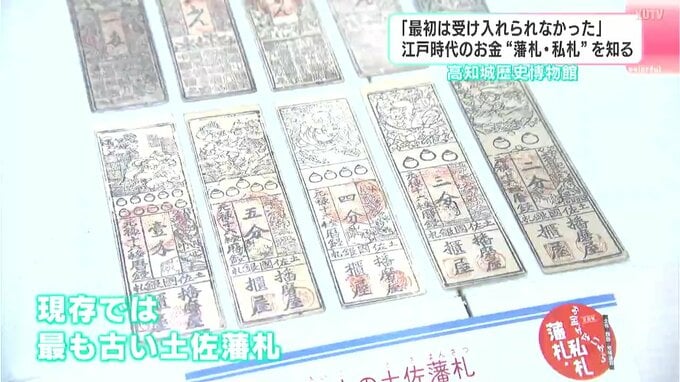

博物館には、現存するものでは最も古い土佐藩札が展示されています。

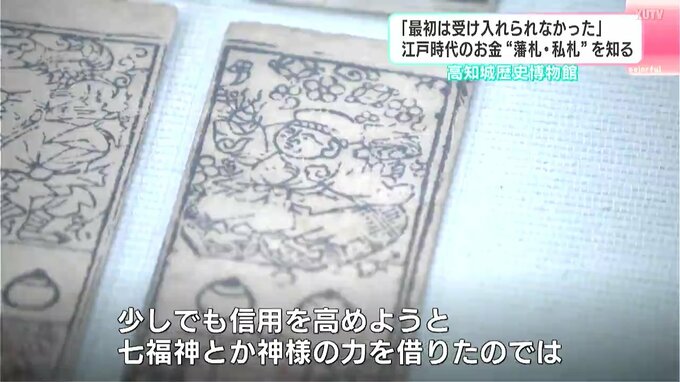

(高知城歴史博物館 髙木翔太 学芸員)

「(Q.絵柄は七福神?)ただの紙切れが『明日からお金になる』と言われても、そんなにすぐ信用できるわけではない。少しでも信用を高めようと七福神とか神様の力を借りたのでは」

しかし”紙のお金”は受け入れられず、土佐藩札発行からわずか4年で幕府は藩札の発行を禁止します。その後、価値観も変化し商人などが発行する私札が出回り始めると、再び藩札も発行されます。最終的に日本の通貨が円に統一されるまで藩札は使われ続けました。こうした江戸から明治にかけての通貨の変遷を展示を通じて知ることができます。

(高知城歴史博物館 髙木翔太 学芸員)

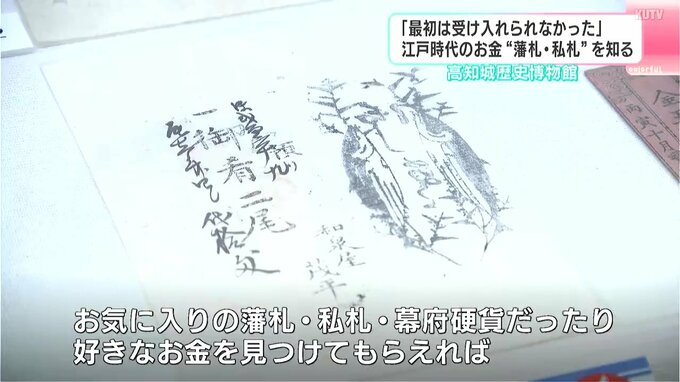

「700点近くいろいろなお金を展示している。デザインを見比べながら、お気に入りの藩札・私札・幕府硬貨だったり、好きなお金を見つけてもらえれば」