今年で15年目を迎えた裁判員制度への理解を深めてもらおうと愛媛県松山市内で大学生などを対象に裁判員裁判の体験会が開かれました。

2009年に始まった裁判員制度は、一般市民が重大事件の刑事裁判に参加する制度で、成人年齢の引き下げに伴い去年から18歳以上が裁判員の対象となっています。

制度への理解を深めてもらおうと松山地方裁判所で開かれた18日の体験会には、県内に住む18歳から22歳までの大学生など17人が参加し、まず現役の裁判官から裁判員制度について学びました。

その後、参加者は3つのグループに分かれて刑事裁判を体験し、妻が夫を包丁で刺した殺人未遂事件の量刑を判断する模擬評議を行いました。

参加者

「かなり深いところまで刺しているので、相応の殺す意思や殺意があったと見受けられるので、極めて危険な行為をしたと見て取れると思います」

学生たちは検察側と弁護側の意見を踏まえて自分の意見を述べたり、裁判官からレクチャーを受けたりしながら量刑を決めていました。

参加者

「法律を詳しいわけではないので自分の一般的な意見をしっかり言えるようにしてました。人の今後を分けるひとつの一票を持っているのでそこに対して心理的にも負担が感じる部分があります」

松山地方裁判所によりますと県内では制度が始まって以降150件の裁判員裁判で判決が出されている一方、裁判員の辞退率が70・4%と全国平均を上回っていることが課題だということです。

全国のトップニュース

【速報】東京・台東区でひき逃げや強盗の通報相次ぐ 4億円強盗との情報も 警視庁が確認急ぐ

自民・単独過半数うかがう勢い 与党で「絶対安定」獲得か 中道は議席大幅に減らす見通し 参政・みらい比例で躍進 衆議院選挙JNN序盤情勢調査

続報 北海道せたな町沖で漁船「第28八重丸」不明 親子2組計4人と連絡取れず 漁船の木片が港に漂着か 転覆の可能性も

東京・赤坂7人死傷事故 内閣府公用車は事故時に約130キロで走行か ブレーキかけずアクセル全開 車両を実況見分し公用車に不具合なし 警視庁

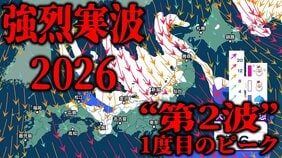

【“第2波”強烈寒波情報】30日(金)にかけて“1度目のピーク”迎える強烈寒波 “2度目のピーク”は2月2日頃? 気象庁の「全般気象情報」や「大雪などの予想シミュレーション」で見る最新予想は?

「ちょっと開けたぐらいじゃだめ」無色無臭で気づきにくい“一酸化炭素中毒”…命に関わるケースも JAFに聞く命の守り方

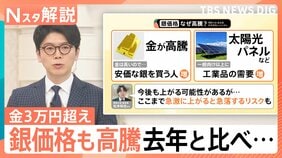

「銀歯1本で赤字6300円」貴金属高騰で歯科医が悲鳴 金1グラム3万円の影で“パラジウム”も高騰【Nスタ解説】

高い致死率「ニパウイルス」アジア各国で流行の懸念 ワクチン・特効薬なし…日本への流入リスクは?【Nスタ解説】