きょう終戦から79年を迎えました。

今から80年前の太平洋戦争中に伊予灘沖で沈没し、その後、引き揚げられた、旧日本海軍の潜水艦。

えい航された先の興居島で、その様子を目撃した住人から、話を聞くことができました。

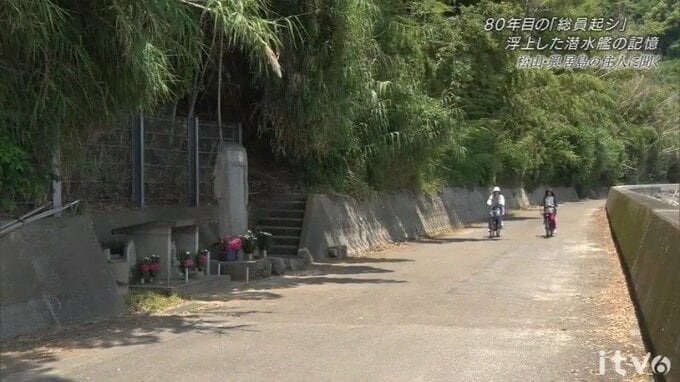

愛媛県松山市の沖合いに浮かぶ興居島(ごごしま)。

海岸線に沿って走る道の片隅に慰霊碑があります。

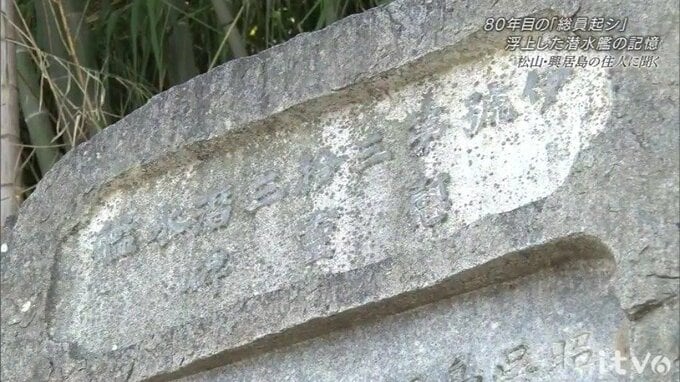

石碑に刻まれた「伊号(いごう)第三十三潜水艦」の文字。

終戦が近づいた昭和19年、1944年6月13日、試運転中の事故により、伊予灘沖に沈みました。

例年この場所では、地元の住人が中心となり、慰霊式が執り行われてきましたが、最近は、参加する人の数も減少傾向ということです。

(地元の住人)

「ここへ来る人も部落(集落)の人くらい、歳を取った人も多いので」

「80年目だから、大勢来るのかと思った」

参加者のひとり、福島ツネミさん90歳。

興居島と共に、歳を重ねてきました。

毎年、慰霊式には欠かさず参加するといいます。

(福島ツネミさん)

「理由はね、それは、私たちは戦争の時分を知っているので、だから死んだ人が愛おしいと思う、やっぱり」

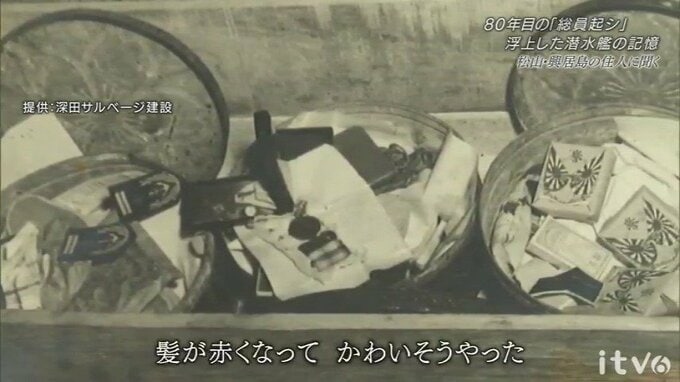

戦時中に事故で沈没した「伊号第三十三潜水艦」は、その9年後の1953年に引き上げられた後、この興居島にえい航され、慰霊碑の前の海に止め置かれました。

福島さんら地元の住人は、目撃した当時の様子を鮮明に記憶していました。

(福島さん)

「22、23歳だった。ここにつけていた。もう『わやくちゃ』よ、外面見られたものではなかった。いっぱいカキがついて」

(地元の男性)

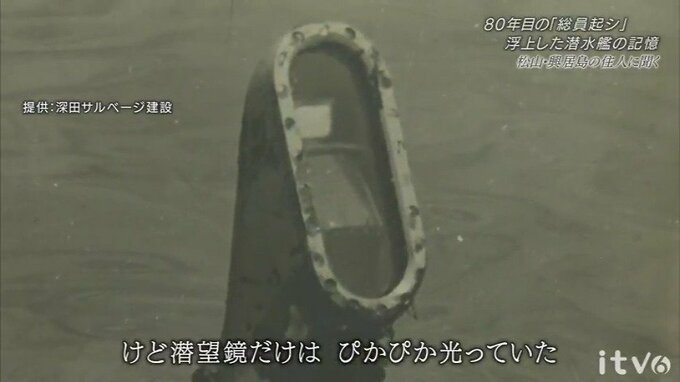

「けど潜望鏡だけは、ぴかぴか光っていた」

(福島さん)

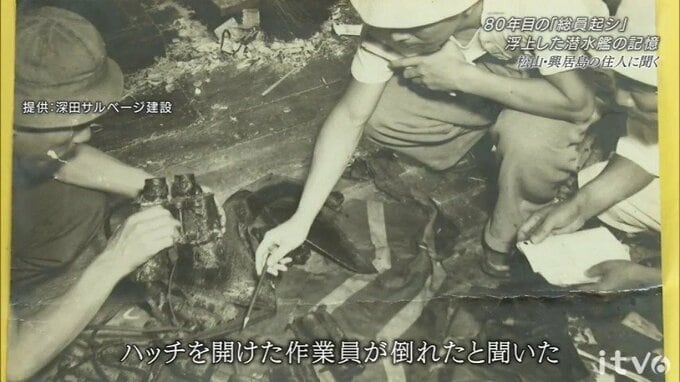

「(潜水艦の)ハッチが開いていない場所があって。髪がもうみんな(乗組員の)若い衆の髪が赤くなっていて…。ハッチを開けた作業員が倒れたと聞いた」

(地元の男性)

「そのままだった」

(福島ツネミさん)

「髪が赤くなって、かわいそうやった」

潜水艦で亡くなった乗組員の遺体は、興居島の海岸で、荼毘(だび)に付されました。