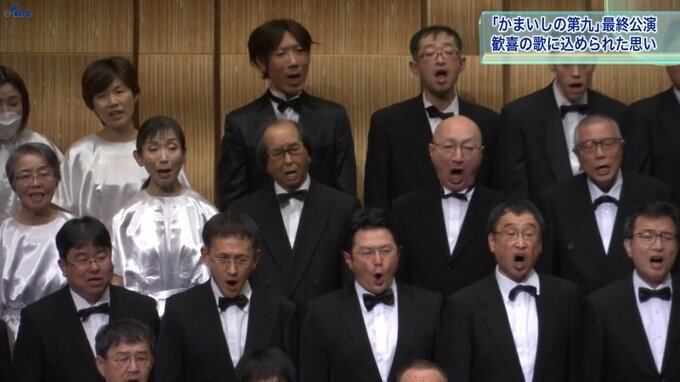

岩手県釜石市で40年以上続いた年末の風物詩に幕が下ろされました。12月17日に行われた「かまいしの第九」最後の公演。“鉄のまち”で歌い継がれてきた「歓喜の歌」に込められた思いとは。

ベートーベンの交響曲第9番、通称「第九」。

合唱を伴うこの交響曲は年末になると日本各地で演奏され、主題の「歓喜の歌」は暮れの風物詩として親しまれています。

震災も乗り越えた「かまいしの第九」ですが、人口の減少やメンバーの高齢化で継続が困難になり、実行委員会は12月17日に行われた公演を最後に「区切り」をつけることにしました。

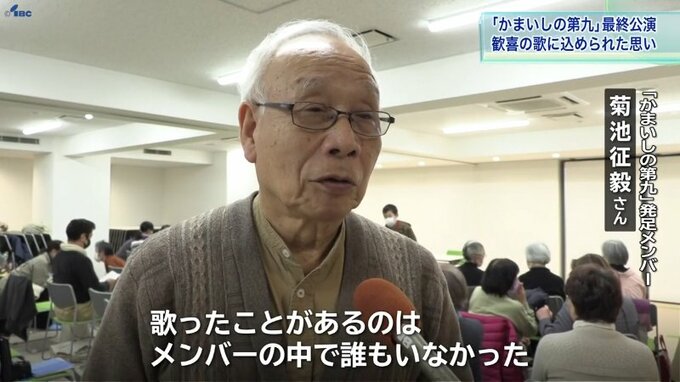

「かまいしの第九」の発足メンバーの一人、菊池征毅さん(82)はスタート当時をこう振り返ります。

(菊池征毅さん)

「やってみましょうということになって続々と集まってきたんですよ。50人から60人近くになりましたね」

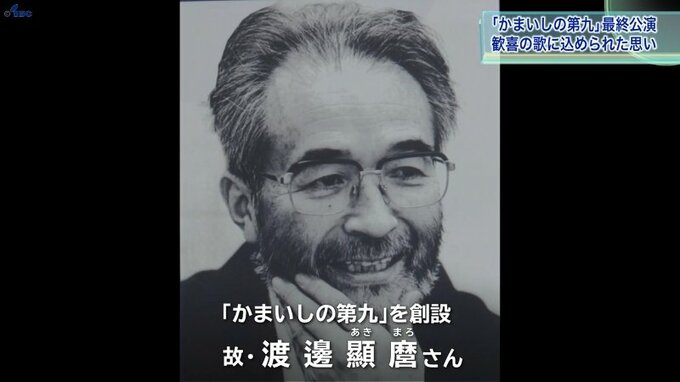

「かまいしの第九」を立ち上げたのは、故・渡邊顯麿さんです。

東京荒川少年少女合唱団の常任指揮者だった渡邊さんは、1977年に実家の寺を継ぐためにふるさと釜石に戻ると、すぐに合唱団を立ち上げ、「第九」を歌うことを提案しました。

古くからのメンバーで実行委員会の会長を務める川向修一さんは、優れた音楽家であり宗教家でもあった渡邊さんの教えを胸に、歌い続けてきたと話します。

(川向修一さん)

「ただ歌うんじゃなくて、その中に込められているものをそれぞれの生活の中にフィードバックして、それぞれの生き方に反映させろというのが先生の教えだった。だから5年にいっぺんとか3年にいっぺんとかそういうやり方でなく“毎年”続けてきた意味はそこにあったんです」

ドイツの詩人・シラーによる「第九」の歌詞には、時空を超えた人類愛が表現されていると言われています。

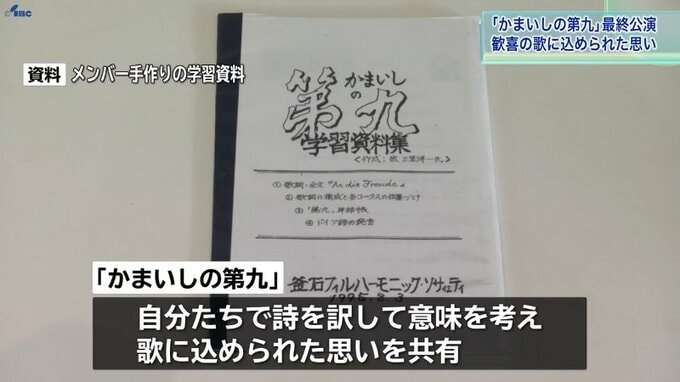

「かまいしの第九」のメンバーは、自分たちで詩を訳して意味を考え、歌に込められた思いを共有してきました。

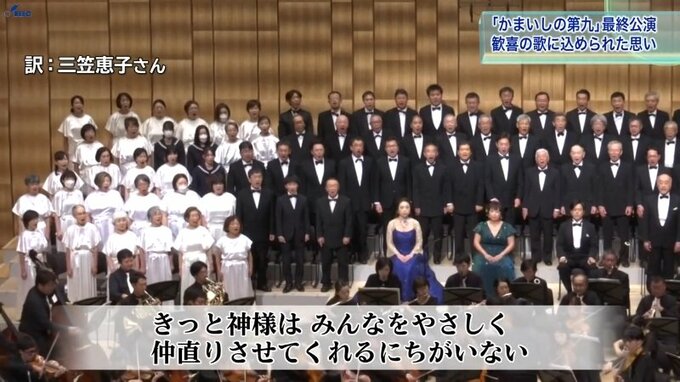

(歌詞の一部 訳・三笠恵子さん)

「人間は自分勝手なことを言い合ってけんかばかりしてきたけど、みんながお互いのうれしいことを大事にするようになれば・・・」

釜石市は太平洋戦争末期、連合国軍による艦砲射撃を二度にわたって受け、782人が犠牲となりました。犠牲者の中には連合国軍の捕虜もいました。

渡邊さんが第九を釜石に根付かせようとした背景には、ふるさとの悲しい歴史がありました。

そして2023年の年末。ロシアによるウクライナ侵攻は出口が見えず、パレスチナのガザ地区ではイスラエルとハマスの軍事衝突が続き、多くの血が流されています。

(川向修一さん)

「世界中がこんな状況になっている時に第九の思いがですね、僕らは最後になりましたけど、そういうものが地域に広がり、別な形で地域を超えたいろんなところに、本当の第九の思いが広がってほしい」

(観客)

「最後にふさわしい演奏で、とても感動しました」

「年の暮れは“かまいしの第九”となるんだけれども、無くなると寂しくなるね」

「かまいしの第九」は区切りを迎えましたが、「歓喜の歌」を通して市民に受け継がれてきた平和の灯は、これからも決して消えることはありません。