ちなみに現在人気一位の資料はこちら。

盛岡市の手代森遺跡から出土した「遮光器土偶」です。

一般に「土偶」といって頭に思い浮かぶものより、いでたちがかなりオシャレじゃないですか?さらに...それだけではないんです!

この土偶の表面からは「ベンガラ」(酸化鉄)という顔料が検出されています。

この顔料を塗った部分は燃えるような赤い色になるのだとか。

現在は黒っぽくみえるこの土偶ですが、完成した当初は赤と黒のツートンだったことが推測できるということです。

対抗馬となるのはこちら「ミニチュア土器」です。

小さいものでは3センチ、大きくても5センチぐらいの土器が24点。

盛岡市の宇登Ⅰ遺跡、繋遺跡、柿ノ木平遺跡の3つの遺跡から出土したものです。

いずれも、意外と精巧に作られています。

これらの土器が、何のために作られたのかはまだ分かっていません。

祭祀のために作られていたのか、子供のおもちゃとして作られていたのか…

ただ、この資料が子どもたちの心を打つことは確かなようで、小さな女の子などが「おままごとの道具だ」と目をキラキラさせながら見入っているそうです。

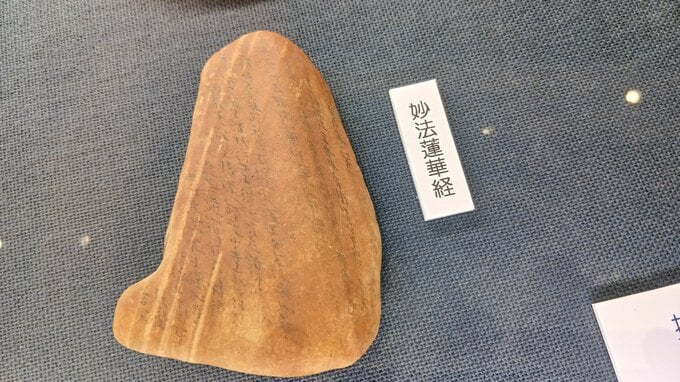

そのほかにも、会場を訪れた人の注目度が高い資料が。

それは、経石です。石に「妙法蓮華経」や「金剛経」「梵字」などが細かく書かれています。

文字を一つ一つ観察すると、意外とクセのある文字が多く、味があります。

盛岡市遺跡の学び館の文化財主任、鈴木俊輝さんは「資料だけでなく、資料を紹介するコメントも面白いので、是非一つ一つをじっくり味わい、楽しんで欲しいです」と話していました。

この企画展は2026年1月18日まで行われます。

*11月16日の午後1時30分から学芸員、調査員による説明が聞けます。

(事前申込が必要です)