取材する側のモラルとリテラシー 〜札幌の当事者たちの意見〜

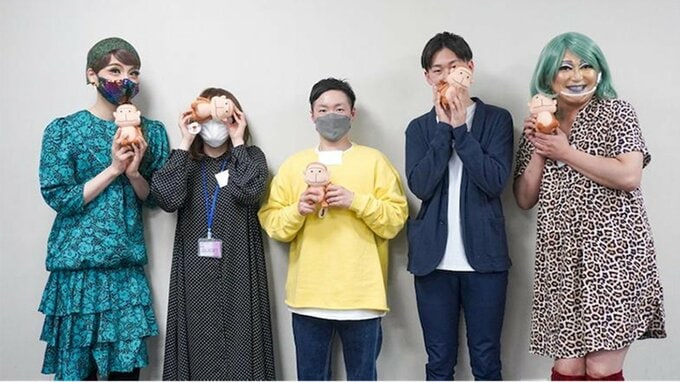

先日、HBC本社に集まってくれたメンバーは、自身の取材経験をふまえ、様々な側面から実際の思いを語ってくれました。

4月30日(土)。会議室には、私に加え以下の4人のメンバーがいました。

みなさんはいずれも、ひとりの性的マイノリティとして報道の場面に立ち会ったことのある方々です。彼らとの懇談は、まず「取材する側のモラルとリテラシー」という話題から始まりました。

小島翼斗さんは「7丁目のママ」という、ドラァグクィーンたちが働くミックスバーの店長をしています。

最初にメディアの取材を受けたのは、お店がオープンして半年経ったタイミング。当時は「いろんな人に身バレしたくないけれど、化粧した姿ならいいかな……」という気持ちだったんだとか。

ですが、「なんでこんなに人前に出ることを躊躇してるんだろう」とみずからを振り返ったときに、おのれのセクシャリティをどこか引け目に感じ、誇れないでいる自分に気づいたんだそう。そこから「自分がゲイであることを申し訳ないなんて思わなくていい。そもそも隠す必要なんてないんだ」という考えに至ったと語ってくれました。

そんな、取材をきっかけに大きな心境の変化をむかえた翼斗さんですが、LGBTに関する話題に限らずインタビューを受ける際、相手の記者がどんな態度なのかによって、自分の気持ちを開示できるかどうかについて少なからぬ違いがあると言います。

「同じような内容についての取材でも、連絡の段階から細やかに気遣いをしてくれる記者さんがいる一方で、そもそも感じの悪い人がいると話す気がなくなる『うわヤダ、無理かもしれない』って思うし、そういう対応になってしまうよね。触れてほしくないような部分にズケズケ突っ込んでこられる場合もあって、失礼だしやめてほしいと思った」

「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の原告のひとりであり、性的マイノリティの当事者やその家族を支えることを目的として活動している団体「NPO法人L-Port」のメンバーでもあるEさんも、メディア側の姿勢に頭を抱えたことがあるそう。

最近Eさんは、L-Portの取り組みのひとつとして、「当事者が安心して気軽に集うことのできる場所を作りたい!」という思いから、「にじいろ談話室」という少人数制のイベントをはじめました。このイベントは、コミュニティにまだ慣れていない人や、クローゼット(※1)の当事者を対象にしたものなのですが、この談話室に配慮のない取材が入り、とても困ったんだとか。

※注1:クローゼット

……性自認や性的指向を公表していない状態を、衣類をしまっておく「クローゼット」、すなわち押入れの中にいる様子にたとえた表現で、LGBTアクティビズムの歴史では比較的初期から使われています(イヴ・セジウィック(1990)『クローゼットの認識論』を参照)。最近メジャーなのは「着たい服を外に持ち出せないかのように、本来そうありたいセクシュアリティを隠している状態」という、当事者本人のスタンスを表す使用法です。ですがかつては、「クローゼットの中に入る(into the closet)」という表現で、周囲の目を気にせず振る舞えるLGBTコミュニティに加わる、という意味も持っていました。

「来てくれる方々の安心・安全を確保するために、取材は準備時間だけでとお願いし、イベントの最中は来ないでほしいとか、参加者へのインタビューはNGでとか、こちらの要望はあらかじめ伝えていたのに、いざ当日会ってみると『来場した方への聞き取りをしたい』と言われたんです。何度断っても『これでは取材にならない』と半ギレ。威圧感もすごくて、最終的に折り合いをつけるかたちで、納得してくれた参加者のひとりと一緒にインタビューを受けることにしたんですが、その内容もひどかった。私は実名を出さずに活動していますし、その参加者の方も家族にカミングアウトしていないので、どちらも名前は出さないでと伝えたのですが、『実名報道は無理なのか?』と数回詰問され、断るたびにため息をつかれました」

そんな経験をしたEさんですが、彼女も翼斗さんと同じように、取材をする側の熱意や知識、どう取り上げようかという姿勢など、その入れ込み具合に差を感じることがあると言います。

「ちゃんと報道しなきゃと思ってくれている記者さんは、LGBTの報道に関するガイドラインを読んできた上で対応してくれたり、自分の中でこんな記事・ニュースにしたいとイメージをもって臨んでくれる。だからこそ、そうでない人というか、『ただ日々のニュースの中の5分間の企画のために来ました』という態度だったりすると、その感じがこちらにも伝わってくるんです」

また、どのような態度でインタビューされるのかと同じぐらい、どう報道に向けて仕上げられるのかも、取材を受けた側としては気になるところでしょう。例えば、キャッチーでインパクトのある内容で発信されていればそれでいいのかというと、取り上げられ方に性的マイノリティに対する配慮が欠けているのなら、それは問題含みの報道と言えます。

札幌市にてLGBTQパレードの開催を行っている団体「さっぽろレインボープライド」の副実行委員長を私と一緒に務めている金子さんは(普段はキンちゃんって呼んでます笑)、ひとりのトランス男性の当事者として取材を受けたことがあるそうなのですが、その際の表現に驚いたんだとか。

「性別適合手術を受けたことを、『子宮と乳房を摘出し……』とおどろおどろしく書かれていて、『え、怖くない!?』って。確かに大変な手術だしリアルに伝えたいのはわかるんだけど、読んでる人からしたら『めちゃくちゃ恐ろしい……こいつ改造人間じゃん』ってイメージになっちゃうんじゃないかなと。言い回しとかには結構思うところがある。たとえば同じような手術を受けたいと思っている人がいて、その人の親がその記事を読んだら、手術を受けていいって言わないんじゃないかとか…」

取材にあたっての配慮から、報道の内容に至るまで。

メディア側の人間がどのようなスタンスで当事者と向き合い、その語りをどうピックアップするのかは、あたし自身インタビューを受けることもあった身として、取材される機会があるたびにその都度気になっていた点ですし、だからこそ、みんなの発言にはとても共感を覚えました。

特に、今回のヒアリングの中で金子さんが残した次のような言葉は、あたしのこころにとりわけ強い印象を残しています。

「なんか別に全然勉強してなくてもよくって……なんて言うんだろう、なんか失礼なことがあったら教えてくださいとか、わたしまだまだ勉強不足なんですってことを言ってくれたりとかすると、こちらとしても話しやすいんだよね。LGBTうんぬんかんぬんというより、まず人としてどうなのかによって変わってくると思う」

LGBT当事者は、その人がそのセクシュアリティを生きていることと同じぐらい当たり前に、まずひとりの「人として」存在しています。そして同様に、取材するメディア側もその取材を受ける側も、どちらも人間。

もちろんガイドラインに記載されているような、アウティングの防止といった、当事者を相手にしているからこその配慮はあって然るべきです。でも、いざ誰かの話を聞くとなったときには、その前に人と人とのつながりの作り方が大事になってきます。

人間同士です。そもそも完全にはわかりあえるものではないでしょう。でも、だからこそ、「知らないことを教えて下さい」という姿勢で取り組んでもらうことは、インタビューされる側にとって、心を許すきっかけになるのかもしれません。

「当事者への配慮」という話題から見えてきたのは、その根底にそもそも「人との向き合い方」があるのではないかという、そんなひとつの方向性でした。