■倍速視聴を脳科学の専門家が斬る…えっ?人間関係崩壊?

さて、民間の調査会社が去年3月に行った年代別調査では、全国から無作為に1100人を抽出。20代以上で“早送り視聴”の経験がある人をアンケートしたところ、20代が一番多かった。およそ50パーセントが「ある」と答えていた。

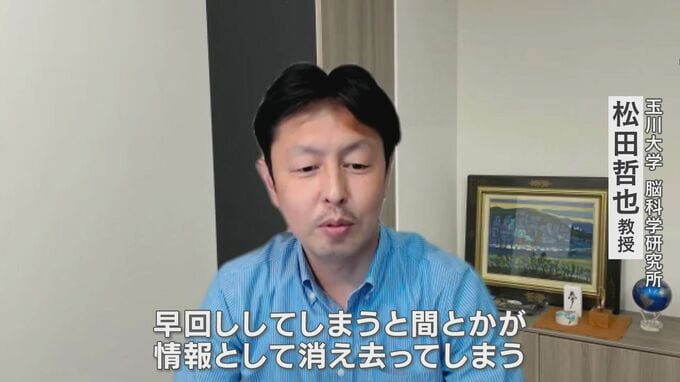

こうした動画の“倍速視聴”について、脳科学の専門家はこんな指摘を…。

玉川大学 脳科学研究所 松田哲也教授:

「早回ししてしまうと、間とかが情報として消え去ってしまいます。言葉では表せない感情、非言語コミュニケーションが感じとれなくなってくると思います。実際にコロナ禍で人と人とのコミュニケーションが減っている中ですと、より一層気づきにくくなるのでは…」

松田教授によれば、動画の“倍速視聴”が長期にわたって行われると、通常の会話でも相手に速さを求める人が多くなり、人間関係に支障が出てくることも考えられるとのこと。

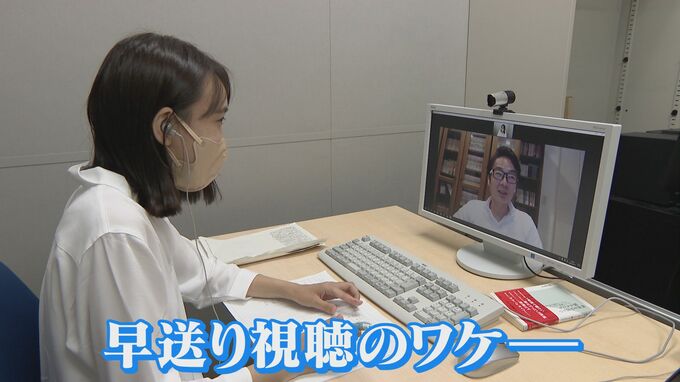

では、コラムニストの稲田豊史氏に“倍速視聴”のワケをどう分析できるのかを記者がインタビューすると…

稲田豊史氏:「“タイムパフォーマンス”っていう言い方が最近出てきて、短い時間でたくさんのコンテンツを得られるというのは得だし、効率よく物事を進められる人が“できる人”だという考え方が2000年代以降浸透してきました。とくにスマホが普及した2010年代以降にその考え方に拍車がかかったと言えます」

■タイムパフォーマンスがいいと「できる人」ということに…

「コストパフォーマンス」ならぬ「タイムパフォーマンス」略して「タイパ」。時間効率を求める世の中になり、膨大な数の動画コンテンツを次から次に見なければと早送りするようになったという。

話題の動画をたくさん知っているか、知っていないかは会話の中で大事になってきて、その処理能力が高い人は優れた人ということになるのだという。

記者は名古屋の地下街で出会ったZ世代に“倍速視聴”について聞いたところ多くの人が 「時間の無駄だから早送りする。限られているので時間は…」と答えた。

その根幹には…

「友達にすすめられて、見始めたんだけど、早く話題を共有したいから」

「話題についていくためにというのが多い。はやっている動画を色々聞くけど、シリーズものが多いから、全部見切るのに時間がかかるから早送りしてみるのが多い」などなど。

映像を「鑑賞」するより「消費」するという時代に入っていると稲田氏は指摘する。

筆者は、子どもの頃、テレビを見なければ翌日話題についていけないという時代を過ごし大人になった。

夏休みの努力目標に「テレビを見る時間は1日2時間までにする」と書いた記憶がある。テレビは生活に浸透していた。

が、いまは、“話題の動画”を知らないことが恐怖となる時代…のようで…

「倍速視聴」は、Z世代がコミュニティ内で居場所を得るためにも編み出した「術」と言えるかもしれない。

長年、テレビドキュメンタリー番組の制作現場に身を置いてきたが、「こう作るべき」という物差しを修正する時がとっくに来ていたことを改めて感じる。

手法にも寛容であれということだろう。

その上で、倍速であれ等倍速であれ、多くの方に見ていただく土俵上にはいたい。

「間が違うな…」ということをよく自分自身でも仲間たちにも口にしてきたが、その「間」を味わっていただけない視聴方法には虚しさは感じる。

しかし、この時代の先に新たな表現スタイルが確立されていくのは間違いないのだろう。変化を楽しむべし…か。

”Z世代記者”の取材に、衝撃。

CBCテレビ 報道部 大園康志