去年の“反省”はなぜ生かされなかったのか

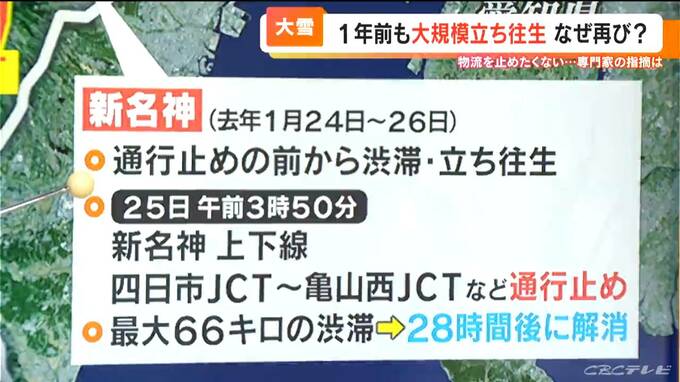

この去年1月の大渋滞は、なんと28時間後に解消されたんですけれども、主な原因についてNEXCO中日本などはこのように話しています。

「車の滞留は一時的なものとして、通行止めの実施をためらった。ただ、除雪作業に想定以上の時間がかかり、結果、最大で66キロの大渋滞となってしまった」ということです。

今後の対応策としては「もう躊躇なく通行止めを実施する」などとしていたんです。

(夏目キャスター)

同じことが起こらないように対応策があったにも関わらず、今回も立ち往生が発生してしまったんですね。大石さん。反省点は生かされたんでしょうか」

「予防的通行止め」を取りやめていた

(大石邦彦アンカーマン)

はい。これ取材してみると、反省点は生かされていたはずだったんですけれども、その判断の行く手を“想定外の大雪”が阻んでしまった、そんなことが言えるのではないでしょうか。「渋滞学」の専門家、東京大学先端科学技術研究センター 西成活裕教授に聞きました。

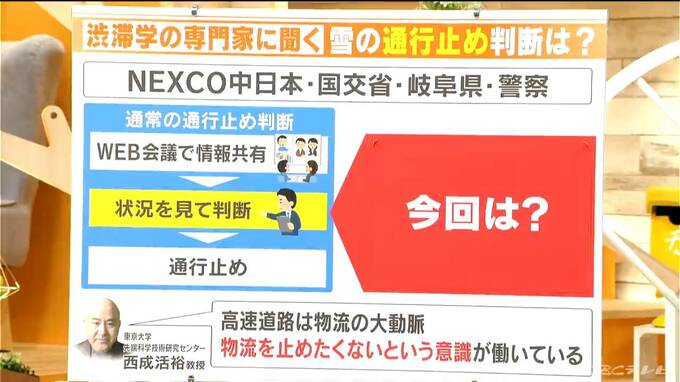

通行止めの判断って通常どうするのか?ということなんですけれども、NEXCO中日本、国交省、そして今回は岐阜県ですね、都道府県や警察、この4者で決めるということなんです。

今回もWEB会議で、顔の見える関係で情報共有はしていました。今回、状況を見て判断して通行止めを決める、これが通常のパターンなんですね。今回どのように判断したかというと「予防的通行止め」を実は事前にする予定だったんですね。ところが状況を見て「いや、そこまで雪はないんじゃないのか」ということで、この「予防的通行止め」を取りやめたそうなんです。

そうしたら突然、“想定外の大雪”が降ってきたということなんですよね。

(夏目キャスター)

今回は、岐阜県内で立ち往生が発生した。去年は三重県のエリアだったということで、NEXCO中日本が協議するこの相手の自治体が、違ったっていうのも、何かひとつ原因になっていたりするのではないでしょうか。

(大石アンカーマン)

「そうですね、西成教授は『地域によって判断が異なる場合も有り得るのではないか』という言い方もしていました。今回、先ほどお伝えした通り、4者による協議ということだったんですけれども、やっぱりそれぞれが、何らかの判断基準を持っていて、その意思統一をするのが難しいのではないかということを言っていました。

(夏目キャスター)

最近新幹線などは、比較的早い段階で「計画運休」などを発表するようになりましたよね。

(大石アンカーマン)

そうですね。あれは「人流」を止めるということなんですけれども、今回止めるのは「物流」なんです。そこがポイントだと東京大学の西成教授は言っています。