(若狭キャスター)

政治家として政策を進めるプラスの面と、看過できない、ひどすぎるマイナスの面、両面があったということなんですが、どうしてこのようなことが起きてしまったんでしょうか?

(大石アンカーマン)

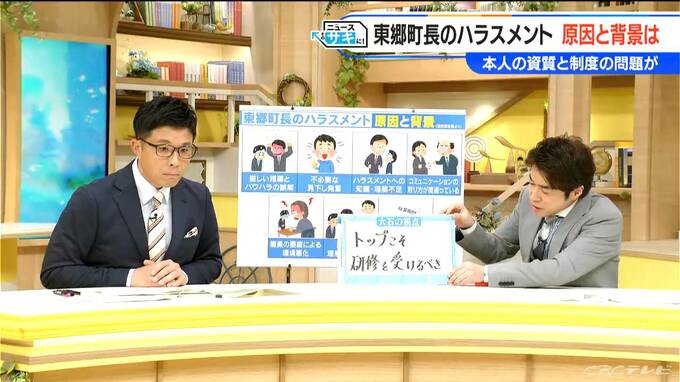

弁護士でつくる第三者委員会は、ハラスメントが発生した原因と背景について7つあると指摘しているんですね。これは「町長本人の資質」と「制度の問題」であるということなんです。

「町長本人の資質」に関しては「厳しい指導とパワハラの誤解」「不必要な見下し発言」「ハラスメントへの知識・理解不足」「コミュニケーションの取り方が間違っている」。

井俣町長は地元の東郷町で生まれ育ち、部下には同級生もいたりするわけで、ちょっとした「いじり」が良いコミュニケーションだと勘違いしているのではないか、という指摘もありました。

そして「職員の萎縮による環境悪化」、これは町長自身の公約達成には特に厳しかったようです。

ここからは「制度の問題」になりますが、「副町長の理解・認識不足」ということで、副町長就任後に不適切発言を注意したのは5回程度、つまり歯止め役として機能していなかった。

副町長もハラスメントに対しての理解認識が不足していたのではないかということですね。

そしてもう1つ「町長のハラスメントを規制する制度なし」ということです。東郷町の規定ではハラスメントの研修を実施するよう努めなければならないとしているのですが、この対象は職員だけで「町長は対象外」ということです。

(若狭キャスター)

今後こういった自治体トップのハラスメントを抑制するには、どういった仕組み作りがポイントかというところなんですが議会、これは機能するんでしょうか?

(大石アンカーマン)

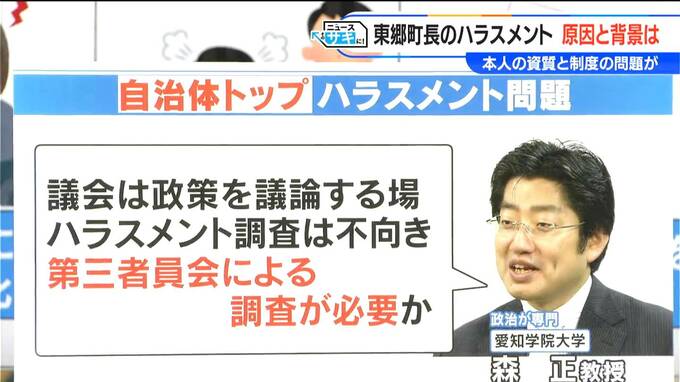

そこがポイントで、自治体トップのチェック機能と言われているんですが、政治学が専門の愛知学院大学の森正教授に聞きました。

「議会は政策を議論する場であってハラスメント調査には不向きである」と、ですから「第三者委員会による調査が必要ではないか」と言われていました。

(若狭キャスター)

第三者委員会は今回もあるんですが、これは問題が起きた後に設置されたものということで、問題が起きる前に何とか防いでいきたい訳ですよね。

(大石アンカーマン)

そうですね、まずは職員の皆さんにハラスメント問題解決に向けて、しっかりと研修を受けてほしいなと思います。

それは自分もやってはいけないし、自分がハラスメントを受けたときに「これはハラスメントですね」と気づいてほしいからなんです。

このところ自治体トップのセクハラやパワハラ問題が相次いでいますが、話を聞いてみるとハラスメントに対しての知識などが、あまりにも不足しているので、きょうの「私の視点」はこれ! 「自治体のトップこそ研修を受けるべき」ということです。

(若狭キャスター)

そうですね「トップは研修を受けなければいけない」というルールを作るのも必要ではないかと思います。