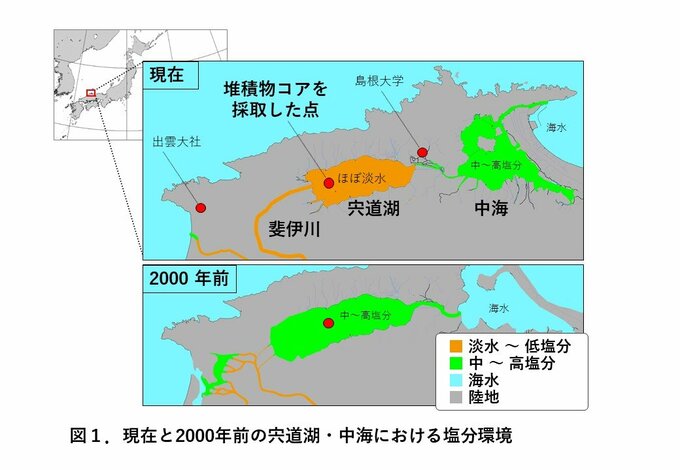

島根大学などの研究チームは、13日、島根県内の宍道湖から採取した堆積物中に含まれるプランクトンのDNA分析から、過去2000年間の湖の塩分濃度変化を解明することに成功したと発表しました。

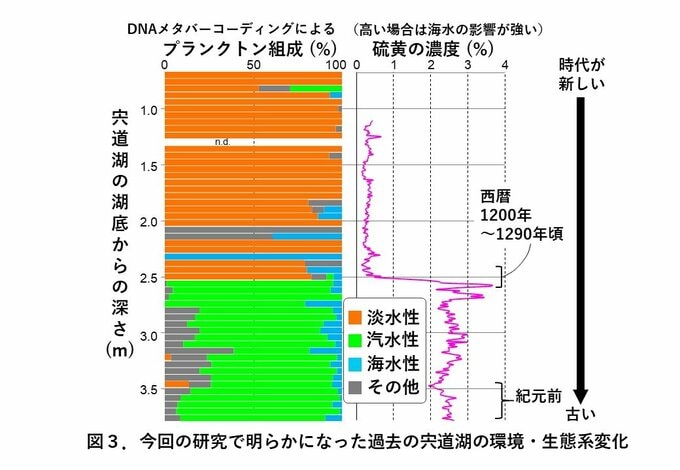

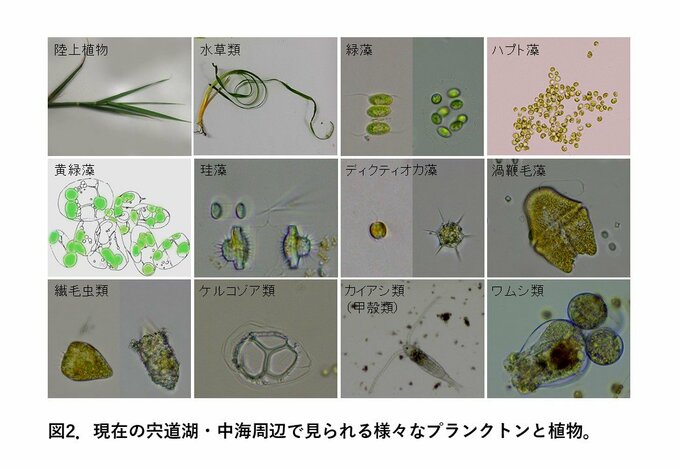

島根大学エスチュアリー研究センター、秋田大学、国立科学博物館の共同研究チームは宍道湖の湖底から採取した堆積物コアをDNAメタバーコーディングという手法で分析しました。その結果、湖底から約2・5メートルの深さを境として、より深い地層には海水や高塩分の水に生息する種類のプランクトンが多く検出されたということです。

DNAメタバーコーディングは水や堆積物に含まれる生物由来のDNA(環境DNA)から幅広い生物種を同時に検出できる技術です。

太古の宍道湖は海水や高塩分の汽水からなる閉鎖的な内湾だったとされ、これは地質学的な研究でも裏付けられています。プランクトンの種類の変化が見られた深さ2・5メートルは西暦1200年から1290年頃に相当し、この頃急速に宍道湖の塩分が薄まり始め、比較的短期間に現在のような塩分濃度の汽水湖になった可能性を示しているということです。

研究チームによるとDNAメタバーコーディングで特にプランクトンに注目して堆積物コアを分析した事例はまだ少なく、今後は過去の津波の影響や人々の生活環境の推定にも応用できるとしていて、現在さらに古い時代の堆積物の分析を進めています。

特に、今から7000年前から5000年前の縄文時代は現在より2度から3度暖かく海面上昇により日本列島の沿岸部は海底だったことが知られていますが、当時の環境を解明することで気温上昇により生態系がどう変化するかを推測し、気候変動対策への貢献も期待できるとしています。