物資だけでなく、旅客輸送でも船が大活躍していました。

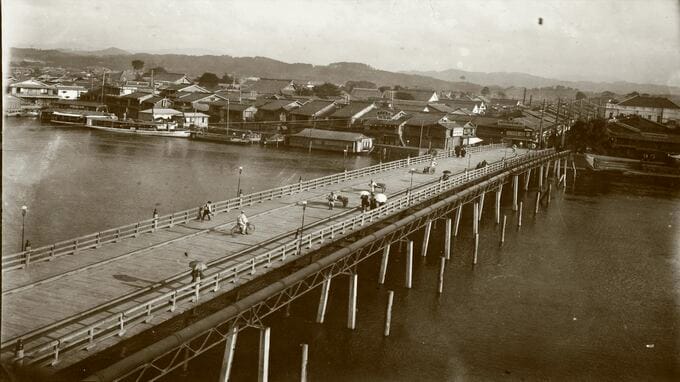

大正から昭和の初め、まだ木造だった松江大橋に近い汽船乗り場には、料理店の看板が並んでいます。

ここから西へ、宍道湖の上を宍道・荘原、平田などへ向かい、東は安来や米子などへ行く連絡船が発着する一大ターミナルとしてにぎわっていたようです。

松江市松江城・史料調査課 面坪 紀久 学芸員

「宍道湖・中海圏域にまで鉄道網拡張して行きますが、だからといって必ずしも宍道湖や中海を利用した行き来というのがなくなったというわけではなくて。非常に活発に行われていたと。」

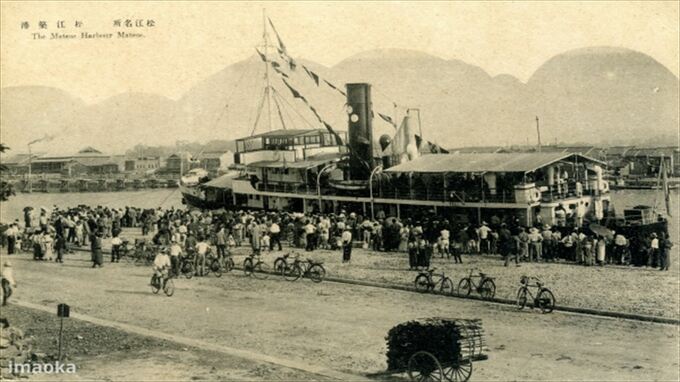

冒頭の隠岐汽船乗り場は、昭和に入って新たに造られました。

就航時の写真を見ると、大勢の見物人が押し寄せたようです。

大橋川は、大型船が入れるように土木工事で川底を深くしたり、川幅を広くするなど改修されていて、今も流れが妙に真っ直ぐなのが分かります。

さらに大橋川が深くなったことで、宍道湖の塩分濃度が上がったことも分かっています。

島根大学 倉田 健悟 准教授

「浚渫=土木工事で低塩分だった宍道湖の塩分が次第に上昇して行ったっていう、そういうデータや報告があります。生物も変わった可能性はあると思うんですけど、大正時代の宍道湖のデータっていうのはっきりしたものがないので、正確には比べられない。」