新潟県胎内市の乙(きのと)中学校で、1年生と2年生あわせておよそ50人が参加して、災害時に自分や周りの人を守れるように“体験型”の防災教室が行われました。

中学1年生が生まれた年に「東日本大震災」は起きました。

東日本大震災から13年経ちますが、震災を風化させず改めて防災意識を高めてほしいと、市と中学校とが協力して開催した防災教室です。

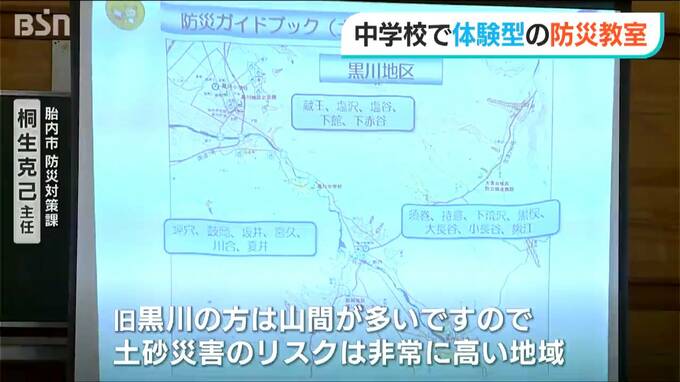

まず最初に、「ハザードマップ」を学びました。

生徒たちは、学区内の地盤や浸水エリアの区分とともに、災害時の「正しい避難方法」も確認しました。

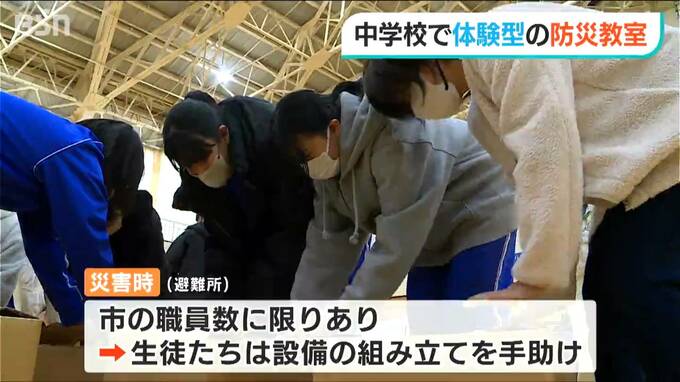

また、災害時の避難所では市の職員数に限りがあるため、生活するための設備の組み立てや設置を手伝う必要があるということです。

【記者レポート】

「続いては、乙中学校が避難所になった想定で、段ボールベッドやパーテーションの組み立て体験が行われています」

生徒同士で協力して、15個の段ボールを合わせて1つのベッドを作ったり、簡易トイレを組み立てたりと、作業をすすめていました。

災害時には『中学生は「家族を守る側の存在」である』として、適切な知識を学んで、いざというときに活用してほしいと市では考えています。

【胎内市防災対策課 桐生克己主任】

「市民の皆さんも一緒になって避難所運営をしてもらいたいというところで、子どもたちにもできることをやってもらいたいという思いで、きょうは実践として組み立ててもらいました」

防災教室に参加した生徒たちは、

「あまりこういうところで学ぶ機会が少ないので、とても良い経験になりました」「前に1回こういう体験をしたことがあったんですけど、それとはまた違ったものも組み立て方とかを知れて、避難したときの幅が広がった」

と話していて、実際に体験することで改めて防災への意識が高まったようです。

今回は生徒だけの参加でしたが、災害時の避難所運営の手伝いは必要ですので、我々おとなもこうしたベッドやトイレなどの設置体験はするべきだと強く感じましたし、行政などでもそのための体験会などをこまめに開いてほしいと思いました。