クリスマスに向けて制作が進むねぷた絵。その制作に使われているのは再生紙です。原料になったのは使い古したシーツやタオルでそこから繊維を取り出して紙に生まれかわらせました。環境に配慮した伝統文化、その新たな取り組みとは?

暖かなタッチで描かれたサンタクロース。クリスマスにあわせて制作されたねぷた絵ですが、いつもとは異なり使っているのは再生紙です。

再生紙の製造方法は特殊なため、絵を描くときも神経を研ぎ澄ませての作業になります。

※造形作家 工藤友哉さん

「慎重に頭で考えながら、仕上がりはきれいになるように紙と相談しながらやっている」

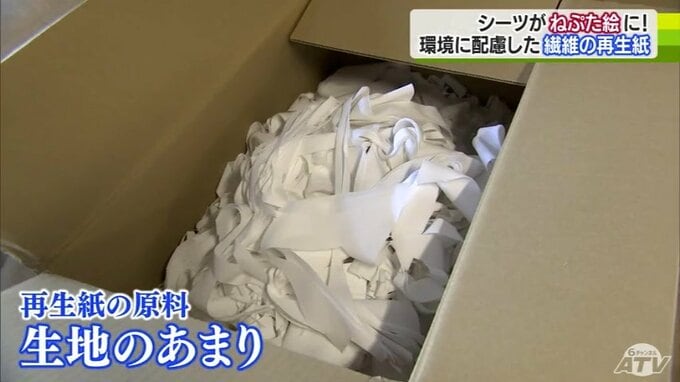

再生紙をねぷた絵に使うプロジェクトを企画したのは東京の一般社団法人サーキュラーコットンファクトリーです。渡邊智惠子代表理事は繊維の再生紙を普及するために活動していて、当初、原料に使っていたのは熊本県の工場でシャツを製造する際に出る生地の余りでした。

この生地を高知県の工場へ運び、繊維を取り出して紙に生まれ変わらせました。この再生紙は環境に配慮したものとして大きな注目を集め、去年は中型立佞武多に使われ、五所川原立佞武多へ出陣しました。今年は、相馬ねぷた愛好会も再生紙を採用し弘前ねぷたで市長賞を獲得しました。

※サーキュラーコットンファクトリー 渡邊智惠子 代表理事

「みんなが持っている洋服から紙ができる。捨ててはだめとなる。ごみをいかに少なくするかが私たちの知恵だし、22世紀にきれいな地球を子供たちに残していけるかになる」

そして、新たな原料を探していた渡邊さんが今年、出会ったのが弘前市の共立寝具でした。

※共立寝具 久保栄一郎社長

「こういう感じですね。こういう風に破れっちゃたりとか。補修できるものはしますけど、こうなっちゃうとだめなのでこれが再生紙になります」

共立寝具は医療機関にベッドのシーツやパジャマなどを貸し出しています。毎日、洗濯して再利用はしていますが、破れるなどして使えなくなったシーツは1日5キロほど、タオルは1日7キロ以上発生します。

こうした使い古しのもの約100キロを夏前に再生紙の原料としてサーキュラーコットンファクトリーへ提供しました。

※共立寝具 久保栄一郎社長

「(Qなぜ依頼を受けようと思った?)1つはおもしろいから。地元の祭りにSDGsがマッチングするのはすごくおもしろい。(祭りが)より誇らしいものになるし、世界に類を見ないものになるのはワクワクする」

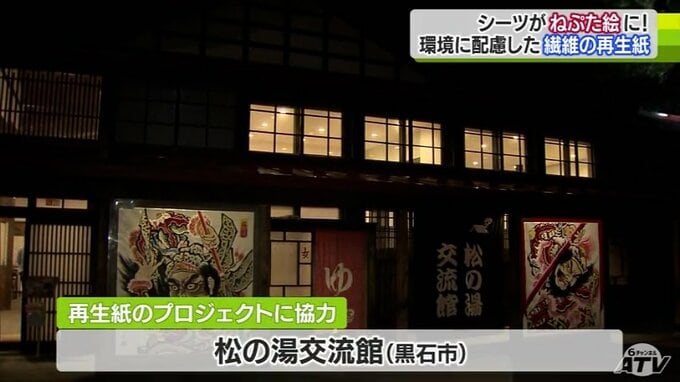

新たに誕生した再生紙を使うプロジェクトに協力したのは黒石市の中町こみせ通りにある観光交流施設「松の湯(まつのゆ)交流館」です。松の湯交流館では季節にあわせたねぷた絵を飾っていて、クリスマス用の作品に再生紙を使うことにしました。

※松の湯交流館 今井秋行館長

「どのような灯りがでるのか心配な部分があるが、楽しみでもある。設置して実際に見るとまた違う思いが生まれてくる気がする」

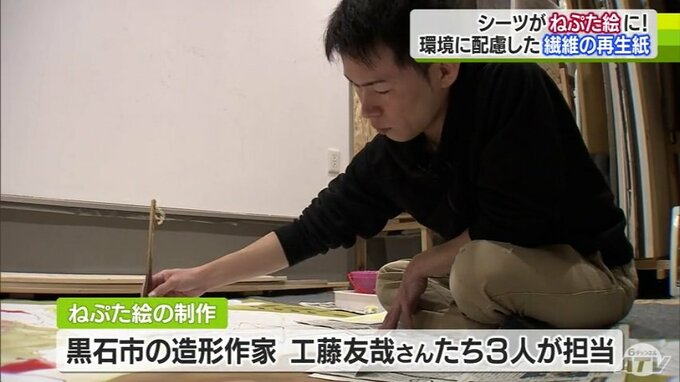

交流館からねぷた絵の制作を任されたのは、黒石市の造形作家・工藤友哉さんを始め3人です。再生紙は通常の紙より染料が吸収されやすくはなっていますが、品質も良く、十分制作に使えるといいます。

※造形作家 工藤友哉さん

「(普段の紙は)近くで見ると毛羽立ってるのが見えたりするが、今回そういうのが全くないので、絵としてはきれいに仕上がると思う。黒石の人も通り過ぎる観光客の人も楽しんでいただけるような、黒石を感じていただけるような絵を描きたいと思う」

青森県内で人々に利用されていたシーツなどを活用した繊維の再生紙は、伝統文化に環境への配慮という新たな価値を生み出してくれそうです。

今回、松の湯交流館での展示でどのように見えるか確認したうえで、状態がよければ来年の黒石ねぷたでも、鏡絵などに繊維の再生紙を使うことが検討されるということです。工藤さんたち3人の作品は黒石市の松の湯交流館で12月1日から26日まで飾られる予定です。