1983年の日本海中部地震で目の当たりにした津波の脅威。なぜ、青森県内では17人が津波で命を落としたのか。津波の恐怖を目の当たりにした男性の証言をもとに被害の実態をお伝えします。

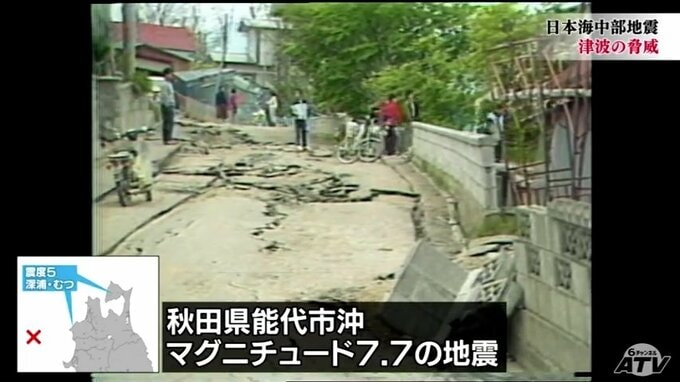

1983年5月26日に発生した日本海中部地震。

秋田県能代市の沖合いを震源とするマグニチュード7.7の地震で青森県内でも深浦とむつで震度5(当時)を記録しました。日本海沿岸には津波が襲い、甚大な被害をもたらしました。

※旧小泊村民

「地震だと思ったが、まさか津波が来ると思わなかった。むこうから津波がきた、すごかった」

日本海中部地震での青森県内の犠牲者は17人、全員が津波によるものでした。

「100メートルくらい海底が見えた」

当時、津波の恐怖を目の当たりにしたのが旧市浦村(しうらむら)の職員だった成田義正さん74歳。

※成田義正さん74歳

「100メートルくらい、海底が見えた」

あの日は十三湖の北側にある脇元地区で津波を目撃し、住民へ必死に避難を呼びかけたといいます。

※成田義正さん

「一部の人は海へ海藻をとりにいった。いっぱい生えているから。高台の人は、『危ないからやめろ、引き上げろ引き上げろ』と言った。そうしているうちに津波がよせてきた」

成田さんたちの呼びかけが実り、脇元地区で犠牲者はいませんでした。その一方で、旧市浦村で6人が命を落としたのが、十三湖でした。

当時、津波が押し寄せる瞬間を記録した写真。河口付近の人がいた場所にまで津波は到達し飲み込んでいました。

犠牲者6人のなかには、成田さんと小中学校で同級生だった男性もいました。

※成田義正さん

「身柄が上がってくれたってこともあったけど、でも逝ってしまったかと。まだ若いのになと思って、なんとも言えない気持ちだった」

青森県のまとめでは、犠牲者6人のうち5人は堤防で釣りをしているときに、1人は海藻を採っているときに津波にさらわれたとされています。

なぜ津波が来る前に避難しなかったのか

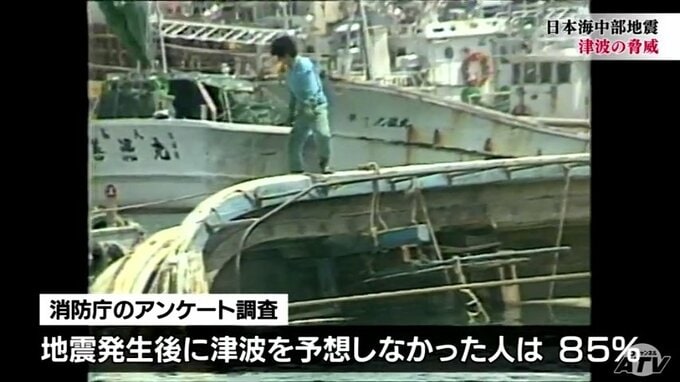

当時、青森県がまとめた報告書では、その背景の一つとして津波に対する認識不足を指摘しています。消防庁のアンケート調査では地震が発生したあとに津波を予想しなかった人は全体の85パーセントに上りました。

※成田義正さん

「太平洋側は昔から津波被害がいっぱいあったから、みんなわかっている。日本海沿岸に住んでいる人は(当時は)津波が来ることは誰も想定もしていない」

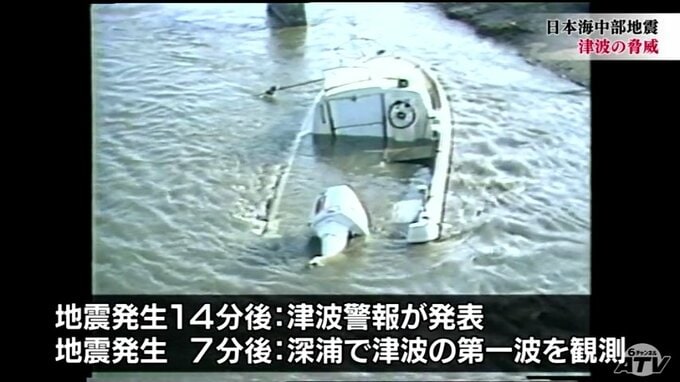

もう一つ、指摘されたのが津波警報の発表の遅さです。警報が発表されたのは、地震発生の14分後。これに対して、深浦で津波の第一波が観測されたのは地震発生の7分後でした。これを受けて、青森県は防災無線を始めとした避難情報の伝達体制を強化しながら防波堤を整備しています。

※成田義正さん

「訓練も形式でやったらだめ、リアルに。命の危険にさらされたような状況でどうするのかということをリアルに訴えてそういう状況下での訓練をする。それは実際に身につくと思う」

日本海中部地震で浮き彫りになった津波の脅威。その教訓を踏まえ、関係機関ではさらなる対策強化が図られ、今につながっています。

<日本海中部地震>

青森県内で犠牲になった17人のうち12人は十三湖と同様に釣りや海藻を採っていて津波で流された人でした。このほかの5人は、漁港で工事していた人や船に異常ないか確認した人などでした。

こうした被害を契機に、防災計画は抜本的に見直しされています。また、現在は最新の研究結果を踏まえ新しい津波の被害想定が示されていますので、改めて確認し、備えることが必要です。