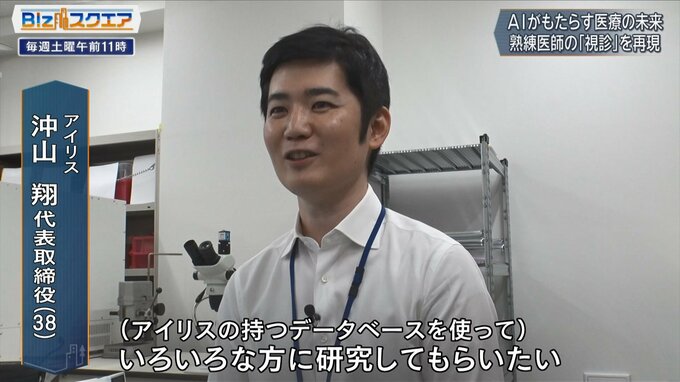

AIで広がる医療の可能性とは!?

さらに、AI技術を導入した新しい医療機器がもたらすのが、医療の発展。

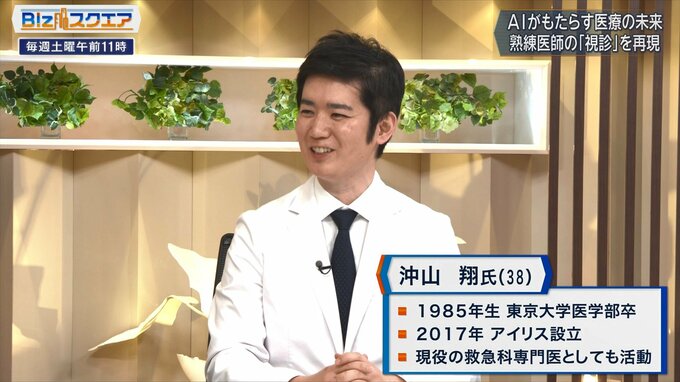

アイリス 沖山翔 代表取締役:

自分たちだけでたどり着けることとか、医学に出せる価値って限定的。データそのものは患者さんから生まれたもので、きちんと患者さんや医療現場に還元されるサイクルを作っていくのが我々の役目。(アイリスの持つデータベースを使って)いろいろな方に研究をしてもらいたいと思います。

――去年のスタートアップワールドカップで、世界一になった感想は?

アイリス 沖山翔 代表取締役:

社会に我々の取り組みを知ってもらう機会は少ないので、日本だけではなく世界で注目してもらえたのは、すごくありがたい機会だったと思う。

――新しい機器の評判は?

アイリス 沖山翔 代表取締役:

全国で使われ始めているが、先生方からも「患者さんに喜ばれやすい」という意見を伺っている。3本の手が必要なところがこの機器1本で足りている。

――判定の制度は?

アイリス 沖山翔 代表取締役:

判定の精度は、治験で約7割から8割程度という結果だった。

――なぜ「喉」に着目したのか。

アイリス 沖山翔 代表取締役:

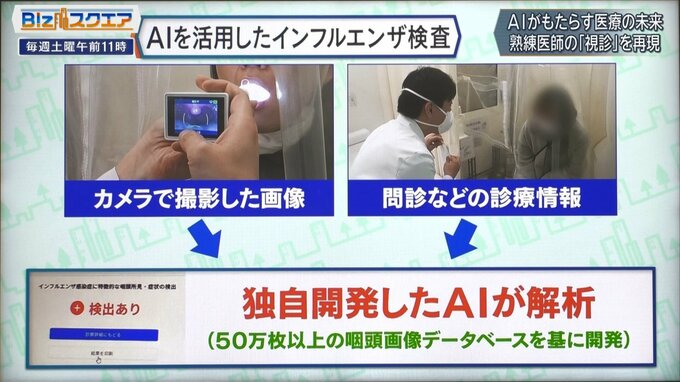

医師の立場から考えると、喉の病気でなくても、頭痛でも腹痛でも必ずどんな患者さんでもやる3つの診察がある。「熱を測り、胸の音を聞き、口を開けてもらう」ということ。これを必ずやるというのは、それだけ情報が詰まっていて、どんな病気でも1番最初に必要ということ。まずそういうデータをどうやって集めたらいいのか、十分集めることができれば、AI開発できたり、ビッグデータで分析できる。実際にインフルエンザらしい喉の腫れ方があるが、それも患者の病状によって幅があるので、それだけで医師が診断するのはなかなか難しい。そこはビッグデータ、AIと相性がいいところだと思う。

――膨大なデータがあって細かく解析を画像すれば、より正確に判定できる?

アイリス 沖山翔 代表取締役:

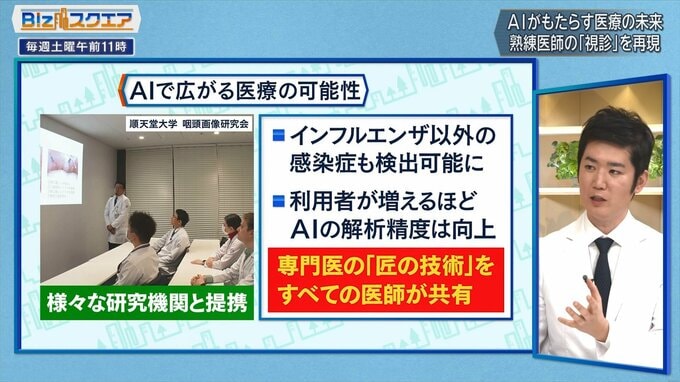

一生医師を続けても、ずっと自分の人生で見られる患者さんや喉の数は、おそらく数千人から1万人程度だと思うが、AIは元となってるデータベースが50万枚の画像から見られる。このデータベースはインフルエンザのデータが多いが、それ以外の病気の方もいる。例えば喉にサインが出る病気なら、咽頭がんもある。それからコロナみたいな感染症やいろんなアレルギーの病気もあるので、データが増えていくほど、将来的にはいろんなAIの開発に繋がっていく。普及させてどんどん画像が蓄積されていくことで、より精度も上がっていくし、他の病気にも使えるということになってくる。そして承認を取って世の中に出していき、元々のデータは患者さんのものなので、患者さんに還元できるサイクルに繋げていきたい。

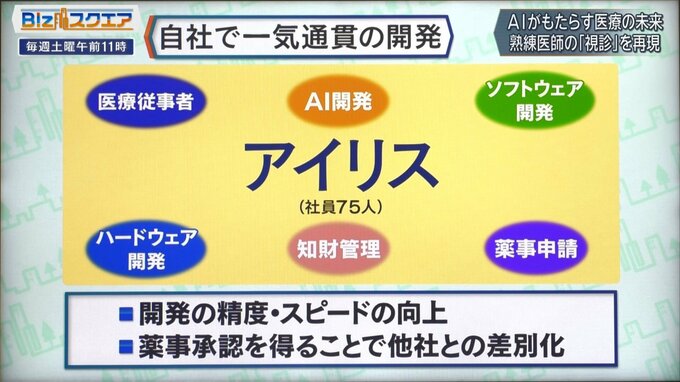

――2017年に創業して、6年でここまできたのは会社の中に専門人材を抱えているから?

アイリス 沖山翔 代表取締役:

日本ではスタートアップというと、1つの領域に重点特化で専門性を高めるというやり方もあるが、医療機器を開発する上では、物も作らなくてはいけないし、データを集めなくてはいけない。それで承認を取らなくてはいけないので、それぞれの分野のスペシャリストが社内に集まるチーム作りを意識してきました。

――医療機器の場合は承認まで時間がかかる。初期投資が大きくなって、ベンチャーとしてのビジネスは大変ではないか?

アイリス 沖山翔 代表取締役:

本当に小さなスタートアップだが、ここまでなんとかたどり着けた。ただ医療機器は治験も必要。国からの科学研究費だったり、銀行やベンチャーキャピタルから出資してもらいながら、データ集めをしたり、カメラの開発をしたり、治験をしたりと進んできた。

――今後医療の格差をなくすための、1つのツールにもなるか?

アイリス 沖山翔 代表取締役:

今でも臨床の現場に医師として立つこともあるが、医師としてのキャリアで変わったところは、東京の病院で勤めた後に、沖縄や小笠原諸島で離島医をしたこと。島に医師が私1人しかいないような環境だったので、自分が診断できない病気は、その島の方にとって「診断されない病気」になってしまう。日本は世界の中でも医療格差が極めて小さい国といわれているが、それでも現場に立たされる者のプレッシャー、重みや責任感というのは、努力で何とかなるものだけではないと思った。

――AIによってそういう格差が埋められていけばいいという高いこころざしがあって取り組まれている。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月10日放送より)