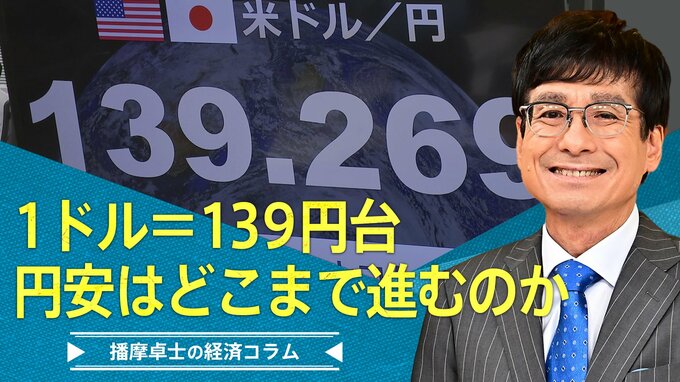

円相場がまたも急落し、14日には1ドル=139円台まで下落、いよいよ140円の大台目前まで円安ドル高が進みました。直接の理由として挙げられているのが、13日発表されたアメリカの6月の消費者物価指数です。前年比で9.1%もの上昇となり、5月の8.6%どころか、事前予想の8.8%をも上回り、1981年11月以来の高いインフレ率です。前月比でみても6月は1.3%の伸びと、5月の1.0%を上回っており、度重なる利上げにもかかわらず、インフレは減速するどころか逆に加速しています。金融市場では、アメリカの中央銀行にあたるFRBが7月の決定会合で1.0%利上げに踏み切るという見方まで台頭し、日米の金利差が一層意識されたとされています。

しかし、為替市場を左右する最も大きな要因とされる長期金利(10年物国債の利回り)は、実は低下しているのです。消費者物価が発表された当日も、いったんはショックで上昇したものの、2.93%にまで下げて終わりました。3%台半ばまで上がった6月と比較すれば、すでにアメリカの長期金利にはピークアウト感が出てきています。これは急速な引き締めによるアメリカの景気減速を、市場が織り込み始めことを示しているものです。

一方、外国為替市場で最も注目を集めているのは、円ではなく、ユーロの急落です。13日、ユーロはなんと20年ぶりに1ユーロ=1ドルという等価(パリティ)を割り込みました。海外旅行好きの人なら、「1ドルは110円だが、1ユーロは130円」というように、円換算した時にユーロのほうがドルより高いというのが半ば常識でしょうが、それが逆転したのです。20年前といえば、1999年に誕生した統一通貨ユーロに対する、いわば先行期待が剝げ落ちた時期で、その後はヨーロッパ債務危機の際にも等価(パリティ)割れしなかっただけに、今回は、歴史的な出来事と言ってよいでしょう。

背景にあるのは、ウクライナ戦争の打撃を最も受けているヨーロッパの景気の先行きへの懸念です。ユーロ圏も6月に消費者物価8.6%上昇と歴史的なインフレに直面していて、ECB・欧州中央銀行はすでに利上げへの転換を表明していますが、すぐ先には景気後退に陥るのではないかと心配されているのです。足もとの円安も、ユーロの急落に引っ張られた感が強く、外国為替市場では、ドルだけが一人、強くなっているという、典型的なドル高が進んでいるのです。相対的に見れば、日米欧を見比べれば、急速な金利引き上げができるアメリカ経済が、一番まともというわけです。

しかし、ここまで見てくると、少し不思議な気もします。アメリカの景気減速懸念が台頭しているのにドル高がどんどん進むのは、違和感がありますし、そもそもインフレが進んでいる国の通貨は、減価する方が理にかなっています。コロナバブルが弾けて買うものがない中で、結局ドルしか買えないという状況を示しているように思えます。言い換えれば、ある種の不均衡が拡大しているとも言え、そうした不均衡は、いずれ相場が反転する際の、マグマを貯めていると見えなくもありません。

播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)

注目の記事

【札幌タイヤ脱落事故】父親が語る加害者への憤り 52歳男は執行猶予中に無免許運転で逮捕 裏切られた裁判所の温情と、終わらない家族の苦しみ 当時4歳の娘は意識不明のまま

住宅街脅かす“不明管”…40年放置の責任はどこに? 「富山県は間に何もはいっていない」消えた公社が残した“負の遺産”に市も県も把握せず

東北730% 北海道420% 花粉が去年より大量? 飛散ピークに現れる“おぞましい虹”の正体

血液不足の危機 若者の「献血離れ」はなぜ起きたのか?30年で激減した『最初の一歩』と消えゆく学校献血

大好物は「紙」4年前に国内初確認の害虫「ニュウハクシミ」急拡大で博物館が大ピンチ、1点モノの文化財を守れ!学芸員が突き止めた弱点で撲滅へ

日本列島ほとんど“真っ赤”に… 週末15日から“10年に一度レベル”の「かなりの高温」に? 沖縄以外の北海道・東北・北陸・関東甲信・東海・近畿・四国・中国・九州・奄美で 気象庁が「早期天候情報」発表