2007年に新潟県で発生した中越沖地震から16日で15年。

被災地の中には高齢化や人口減少が進む地域が多くあり、命を守るための自助や共助をどう広げていくかという課題が浮かんでいます。

2007年7月16日。柏崎市や刈羽村などで最大震度6強の揺れを観測した中越沖地震では、15人の尊い命が犠牲となり、4万4000棟を超える住宅が被害を受けました。

この中越沖地震で、県内外から地域防災力が評価された街があります。

柏崎市の北条地区。当時の人口はおよそ3700人、21の町内会からなる山あいの集落です。今はゆったりとした静かな時間が流れる北条地区ですが…。

15年前の被害は深刻で、全壊8棟、大規模半壊22棟など、合わせて1243棟の建物が被害を受けました。

【当時 避難所運営に当たった戸田洋子さん】「ここがね、当時中越地震と中越沖地震もそうなんですけど、避難所となった体育館です」

当時、避難所となった地元のコミュニティセンターで主事として働いていた戸田洋子さん(71)です。中越沖地震で生かされたのは、3年前に経験していた「中越地震」の教訓だったといいます。

【戸田洋子さん】「災害は忘れた頃にやって来るじゃなくて、災害はすぐやって来るということを頭において、自主防災組織を立ち上げたり、要援護者台帳を整備したりとかそんなことに取り組んで、直後にまた中越沖地震がやってきたので」

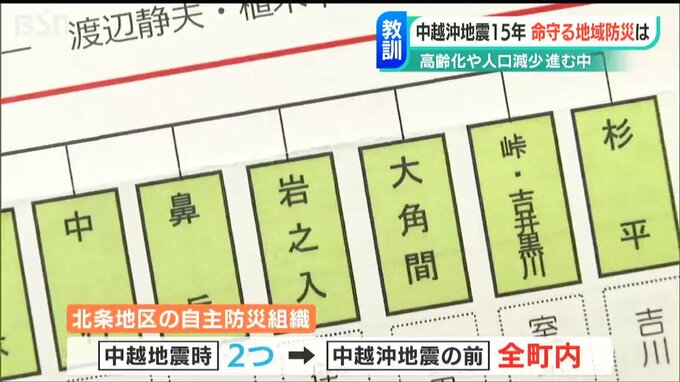

北条地区では2004年の中越地震当時、自主防災組織が地域に2つしかありませんでしたが、中越沖地震の前には全ての町内に独自で整備していました。中越沖地震ではこの自主防災組織がうまく機能したことで、電気や水といったライフラインが止まる中、避難所への誘導がスムーズに。そして、地震発生から2時間という短い時間で、町内各地の被災状況が災害本部に集まってきました。

コミュニティセンターで現在、センター長を務める眞貝順一さん(75)は、いざというときに住民が主体となって行動することの重要性を感じています。

【北条コミュニティ振興協議会 眞貝順一センター長】「行政が公共の立場で助けに来られる時間は、大体2日か3日たったあとでやっと来るわけですから、それまでは近くの人たち、隣近所の人たちが協力してみんなで行動していくほかないんじゃないでしょうかね」

北条地区は、災害に負けないまちづくりを進めたことが評価され、内閣総理大臣賞など数々の賞を受賞しました。

しかし、地震から15年がたった今、人口は1000人以上減り、高齢化率は44.43パーセントと高い水準に。自主防災組織のリーダーのなり手が減るなど、重ねていく年月とともに課題が見えてきています。

【眞貝順一さん】「誰もがそうなんですけど、時がたつと防災に対する意識が希薄になる。希薄にならないように、こちらから仕掛けていかなくちゃいけない」