戦時中の学童疎開について学ぶため、県内の児童が先月、宮崎県を訪れました。当時の学童と同じように親元を離れた児童たち。当時の疎開先をめぐる追体験し「平和」とは何かを考えました。

沖縄から宮崎へ 児童が学童疎開の足跡を辿る

眞榮城百恵さん(小5)

「この海に落ちたんだなって思ったら、絶対に生き残れないなって自分でも思います」

先月、宮崎県で行われた、沖縄の児童による戦時中の学童疎開の追体験。対馬丸記念会の主催で、3日間にわたって疎開した学童の足跡をたどり、当時を知る人の証言などを聞きました。

宮崎県出身の戦争体験者 甲斐誠二さん(86)

「昼休みになりますと、疎開生の皆さんはそーっと出ていきます。なぜか…、弁当を持ってきていないんです」

3日間の食事は、疎開した学童が食べていたものを再現した「やーさん飯(ひもじいご飯)」です。

神谷美心さん(小5)

「ずっとこういう野菜系食べていたら、他のも食べたいってなっちゃう」

当時の学童と同じように親元を離れ「平和」とは何かを考えた、疎開体験に密着しました。

疎開体験の10日前に行われた事前研修。体験に参加するのは、20人の応募の中から選ばれた、県内の小学5・6年生10人です。

仲宗根愛美さん(小5)

「疎開先のこととか、疎開でやっていたこととかを知りたいなって思って参加しました」

與那覇朝惟さん(小5)

「対馬丸についてはニュースでしかわからなかったから、自分の体験で実際に調べたかったから参加しようと思いました」

学童疎開船、対馬丸。1944年8月に疎開先の長崎へ向かう途中、アメリカ軍の魚雷攻撃を受けて沈没し、学童784人を含む1484人が犠牲となりました。

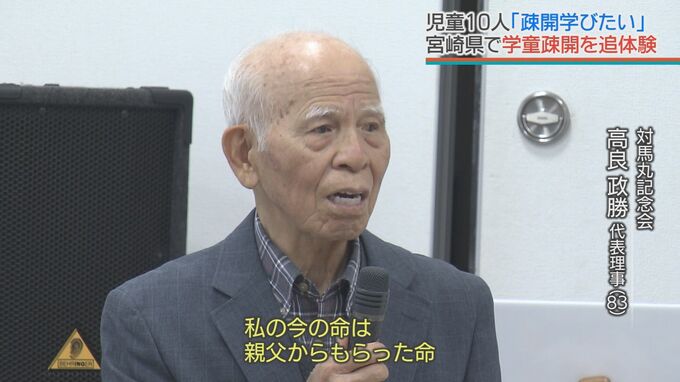

この日の研修で自らの体験を語ったのは、当時4歳で、対馬丸に乗船していた高良政勝さんです。

対馬丸記念会 高良政勝代表理事(83)

「海に投げ出されまして、2晩3日、海に浸かったという経験があります。当時4歳だったので、私の親父がずっと抱いていたんですね。私を救助船に渡すと、そのまま親父は安心してしまったのか、沈んでしまったんですよね。ですから、私の今の命は親父からもらった命だと」

高良さんや記念館の学芸員から、学童疎開について学ぶ児童たち。その中のひとり、眞榮城百恵さんは、ある特別な思いで研修に参加していました。

対馬丸記念館 河野慧学芸員

「ここにですね、糸数裕子さんという方が疎開をしていました。糸数裕子さんのお話、知っている人?」

学芸員の問いかけに、1人の児童が手を上げました。