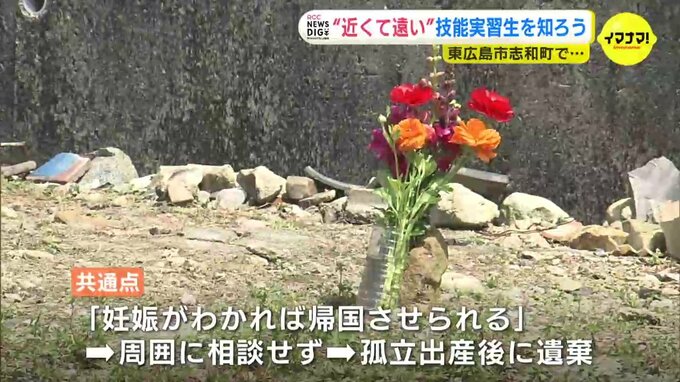

東広島市志和町では4年前の秋、ベトナム人技能実習生の女性が出産後、まもなく死亡した子どもを庭に遺棄するという事件が発生しました。

また安芸津町でも去年春、同様の事件が発覚しました。どちらも妊娠がわかれば帰国させられると思い、周囲に十分に相談しないまま、たった1人で臨んだ出産の末の事件でした。

ワークショップのメインイベントは、最初の事件現場から目と鼻の先の集会所で開かれました。

広島大学 大池真知子 教授

「まだご飯の準備ができてないんですけど、この会を始めたいと思います」

この地域の工場で働くベトナム人技能実習生との交流会です。そこには地域住民も加わりました。ポイントは「簡単な日本語を使うこと」。方言は難しいので “じゃけえ” は禁止で盛り上がりました。

参加者

「ベトナムの家で料理作りますか?」

ベトナム人実習生たち

「わたしは作りません」

「楽しいです。みんな親切です」

「きょう、メチャ楽しいです」

Q.お腹いっぱい食べた?

「はい。けっこう食べています」

「もうちょっと食べます」

仲良くなったグループは、実習生が暮らす近所の寮を見に行くことにー。

広島大学 大池真知子 教授

「地域の人たちを呼んでいるのは、実際に広島大学がワークショップをやりました、はいわかりました、さようならというのではなく、やっぱり地域の人もやってよかったな、これをきっかけにして何かできたなっていうことをもちろん地域に返したいので」

違いのある人たちが違いがあるまま、認め合って暮らしていくには、何かを一緒にやることが一番いいと、セリグマン教授は言います。

NPO法人シダー代表(ボストン大学) アダム・セリグマン 教授

「一緒にゴミ出しをするとか、一緒にとんどをするとか、何をするにしても努力しなくてはいけない。一緒に何かをやるためには、居心地の悪さを乗り越えていかないといけないから」

参加した地域住民たち

「今までは顔も見たことない人ばっかりだったんで、そこで話をして、こういう人たちが住んでるんだなっていうのがわかれば、安心感にもつながるし」

「知らないから “どんな人だろう“ ってわからなくて、“怖い” っていうイメージを持ったりということが多いと思うので、お互いに知り合うのはすごい大事」

「1回、顔を合わせておけば、次に会ったとき、あいさつもしやすいかなって」

馬宿自治会 新迫健司 会長

「これをきっかけに名前を呼んだり呼んでもらったりという関係にできたらいいなと思う。いい会になってよかったです」

実習生の中には、この翌週のとんどに参加した人も…。ワークショップをきっかけに少しずつ、実習生と地域との距離が近づいています。

◇ ◇ ◇

青山高治 キャスター

お互いの文化や生活を知ることで、実習生の方も「このまちで暮らしている」という感覚になるんだと思います。

中根夕希 キャスター

2泊3日の研修では、この交流会以外にも地元住民が参加する場面があり、今後の交流のアイデアについて▽リサイクル市、▽スポーツ大会、▽音楽イベントなどが上がったそうです。またこの会は、何かしたいけれど、どうすれば?と思っている人たちにとっては、仲間づくりの場にもなったということです。

30年続いてきたこの技能実習生の制度にはさまざまな問題点が指摘され、今、見直しが進んでいます。そんな中、制度だけでなく実習生と地域との関係性もこれまでとは違う関わり方が必要になってきています。