◇ ◇ ◇

青山高治 キャスター

きょうは外国人技能実習生についてです。広島県は技能実習生が全国的にも多いんですよね。

中根夕希 キャスター

1993年に始まった技能実習制度。2022年10月末時点で、広島で働く外国人労働者の4割弱が技能実習生なんです。1万4千人余りというのは全国では6番目に多く、その中で国籍別でみると半分以上がベトナムの方なんです。よくいらっしゃることは聞きますが、この“近くて遠い”技能実習生の暮らしを実際に体験してみようというワークショップが行われました。

◇ ◇ ◇

「番号1・2・3…」

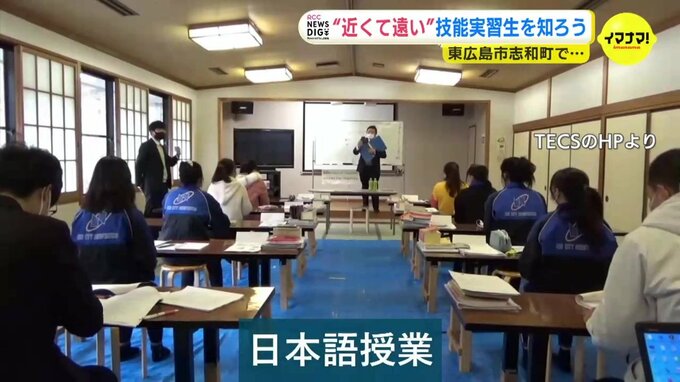

東広島市志和町にある技能実習生の研修センターです。この日は、日の出前から朝の体操が始まりました。

来日したばかりの技能実習生は、受け入れ先の企業で働く前に1か月間、泊まり込みで研修します。

内容は日本語などの座学だけでなく、日本式のあいさつや整理整頓、清掃、自治体ごとに異なるゴミの出し方まで…。職場でできるだけスムーズに働けるように、さまざまな文化圏で育った若者たちが、日本の生活様式全般を学びます。

ワークショップの参加者

「彼らはいきなり外国から来て、これ1か月か…と思いながらやっています」

この日、参加していたのは実習生ではなく、地元の農家や実習生を受け入れる企業の人事担当者など。技能実習生を知ろうというワークショップの一環です。

介護業 人事担当者

「外国人の方を職場で雇うにあたって、どういう労働環境を用意しなくてはいけないのか、それにどんな課題があるのかわからなかったので、ぜひ参加して体感しようと思って」

外資系企業 勤務経験者

「好きになることと理解すること、協調することって違うと思う。合わないものは合わない。でも、それをちゃんと理解して、ちゃんと距離を取りながらも、上手に共存できるやり方っていうのが、とっても今から大事だと思う。それがこの会で学べると思ったんです」

実は今回のワークショップの開催期間は2泊3日。スタッフを含めて20人近くが寝食を共にするという気合の入りようです。

企画したのは広島大学の教授らで、世界各地で「他者との共生」のためのワークショップを実施する「シダー」という市民団体の手法を取り入れています。

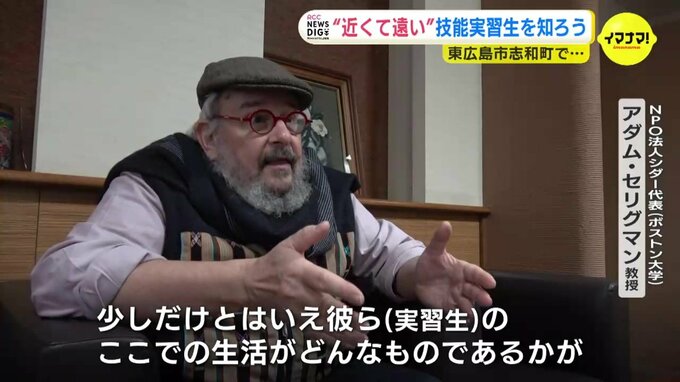

NPO法人シダー代表(ボストン大学) アダム・セリグマン 教授

「少しだけとはいえ、実習生のここでの生活がどんなものであるかを、頭で知るのではなく身体で経験することは、大きな知識と深い理解をもたらします」

広島大学 大池真知子 教授

「ただのスタディツアーだったら、実習生の問題について、わたしたちは考える側、実習生は考えられる側なんですけど、もっと自分の中で自分の問題として考えられるようにできるのが、この “シダー” の特徴だと思っているので」