孤立状態はなぜ長期化?

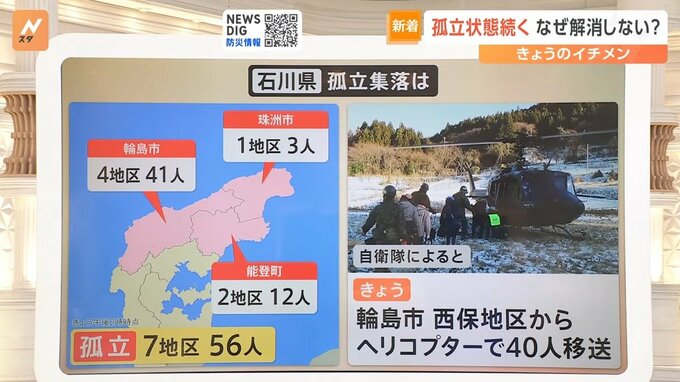

その一方で、孤立集落は現在、7地区56人になっています。最も多かったときは33地区あったので、数は減っていますが、それでもまだ残っているという状況です。17日は輪島市西保地区からヘリコプターで40人が移送され避難所に避難をしたということです。ただ、現在も孤立している地区が残っています。

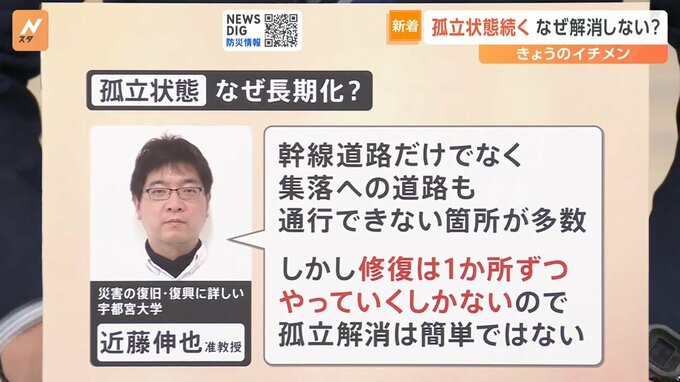

孤立状態はなぜ長期化しているのか、その背景を災害復旧・復興に詳しい宇都宮大学の近藤伸也准教授に伺うと、「幹線道路だけでなく、集落への道路も通行できない箇所が多数ある。しかし、修復は1か所ずつやっていくしかないので、孤立解消は簡単ではない」と話していました。

これまでの災害はどうだったのか見ていきます。比較しても、今回の地震は時間がかかる状況です。

1995年1月の阪神・淡路大震災では、被害の大部分は都市部で道路の数も多く、住民が“孤立”する状況はほぼなかったです。

一方で、2011年3月の東日本大震災では、沿岸部はかなり壊滅的な状況でしたが、内陸部の道路被害は少なく、幹線道路から沿岸へ向かう道を優先的に復旧できたという事情がありました。

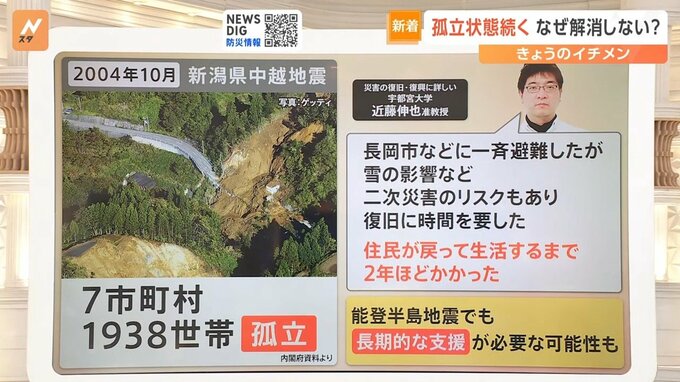

孤立集落が一つ大きな課題になったのは、2004年10月の新潟県中越地震のとき、7市町村1938世帯が孤立しました。これについて近藤准教授は、「長岡市などに一斉避難したが、雪の影響など2次災害のリスクもあり、復旧に時間を要した。住民が戻って生活するまで2年ほどかかった」ということで、中には仮設住宅で3年以上過ごしていたという方もいました。

今回の能登半島地震でも長期的な支援が必要になってくる可能性があると指摘しています。

ホラン千秋キャスター:

こういった災害が起こると、その土地が持っている地形の特徴のようなものが、こういった避難や復旧・復興の際に課題になってしまうことがあると伝わってきますよね。

萩谷麻衣子 弁護士:

そうですよね。ですから、できるだけ平時に、自分たちのいる場所がどういうリスクのある場所なのかということを確認・調査して把握しておくことは大事だと思うんですが、とにかく、もう起きてしまったことについては、劣悪な環境に長時間いると、せっかく助かった命が損なわれていくことにもなりかねないので、雪などで遮られる前に、早く孤立集落から救出をするということが大事かなと思います。

あとは、「2次避難も全然進んでいない」というニュースが増えるにつれて、やっぱり被災地から離れたくないっていう、色々な事情や気持ちはわかるんですが、できるだけ安全な場所に避難された方がいいんじゃないかなって心配してます。

井上貴博キャスター:

今回もそうですけれど、孤立状況になったときにどこが孤立してるのか情報が集約できない。今回も市や町が最初に情報を集約したのって紙なんですよね。でもここにきて、今週からようやく県のシステムが活用されて、自衛隊とDMAT(災害派遣医療チーム)がそこで情報共有して、多分これで一気に進んでいくと思うんですが、今できることとして、他の全自治体も、道路もそうですけど、通信のインフラをもうちょっと強化しておくっていうのは、必ず使えるものなんじゃないかなというのは感じます。