元日、能登半島を最大震度7の地震が襲いました。発生から1週間たった8日も、救助や支援活動が進められています。山口県内でも南海トラフ地震の被害が想定されています。突然の地震に備えて、日ごろからの準備が重要だと、専門家は指摘します。

三浦房紀・山口大学名誉教授

「個別の能登半島の地震と捉えると、よくないんじゃないか。いよいよまた西日本の地震活動が大きくなるような感じ、その一つの象徴的な地震じゃないかなと思う」

地震や防災工学を専門とする、山口大学・名誉教授の三浦房紀さんは、能登半島地震を受け、今後起こりうる地震に備えることが重要だと訴えます。

三浦名誉教授

「一番心配してるのは、南海トラフ巨大地震。いろんなところで起こって最後にボーンと南海トラフがやってくるだろう」

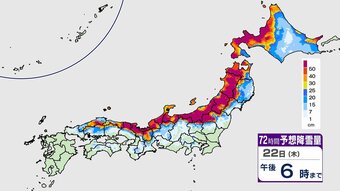

三浦さんが作成に携わった山口県の地震や津波被害の想定によると、南海トラフ地震が発生した場合、県内は最大震度6強で、614人が死亡。このうち582人は津波によるもので、建物の倒壊などによる犠牲者も出るとされます。被害を防ぐためには倒壊する建物などから離れることが重要です。

三浦名誉教授

「南海トラフ地震が起こって、被害を起こすような強い揺れ・S波が山口県に来るまでには数十秒、時間がある。その数十秒の間に、ちょっと安全な所に動くだけでいい」

古い木造家屋は倒壊し、下敷きになってしまうおそれもあるため、柱がしっかりしている玄関などに避難したり、屋外に出たりすることも有効です。あわせて、津波からの避難も必要になります。

三浦名誉教授

「津波注意報が出て、警報が出て、山口県は津波がくるのは2時間後。みんなが助け合って避難することができますよね」

わずかな時間で、命を守るための行動ができるかどうかは、自分が住んでいる家や地域の環境を把握し、想定をしておくことが重要だといいます。

三浦名誉教授

「ハザードマップは災害に対してどう備えるかという意味で、非常に重要な情報があるので、これはぜひ見てもらいたい」

近い将来、高い確率で発生が想定される南海トラフ地震。

三浦名誉教授

「モノは壊れますが、死傷者はゼロにできます」

能登半島地震を教訓に、ひとりひとりが考えて、行動することが求められます。