地震による富山県内の住宅被害は、これまでに338件が確認されていますが、今後さらに増える可能性があります。被災者が少しでも早く元の生活に戻るには何が必要か、専門家に聞きました。

富山大学 井ノ口宗成 准教授:「基本的には様々な支援が様々な機関から皆さんのところに渡されていくというか、配られていきます。その入り口にあるのが、り災証明書というものです。り災証明書は主に行政の支援を受けるものが多くて、民間の支援は個別に調査・査定されたりしますが、行政の支援を受けることだけを考えると、まずはり災証明書です」

被災者の支援制度に詳しい富山大学の井ノ口宗成(いのぐちむねなり)准教授です。

富山県内の各自治体では住宅などが被害を受けたことを示す「り災証明書」の受付が始まっていますが、手続きをスムーズに進めるために被災者の心構えも大事だと話します。

富山大学 井ノ口宗成 准教授:「被害の程度にばらつきがあります。これからの再建に時間がかかる方は早く調査をして早くり災証明書を取得する必要があります。一方、被害が軽微の方ももちろんご苦労はされていますが、(被災箇所の)写真の証拠をたくさん残していただければ、いま急がなくても後日の調査、り災証明書は受け取られるので、譲り合いの気持ちと写真の確実な確保をお願いできればと思います」

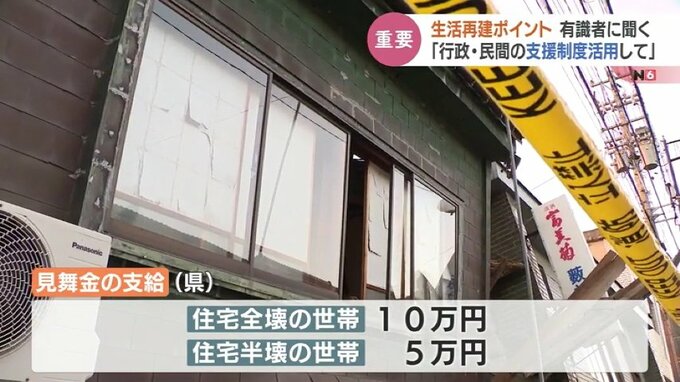

富山県は今回の地震で住宅全壊の世帯に10万円、半壊の世帯に5万円の見舞金を支給。

住宅が全壊・半壊した被災者には応急修理費用として1世帯あたり最大70万6000円が支援されるほか、県営住宅を6か月間、家賃・敷金を免除して提供されます。

井ノ口准教授はそのほか地震保険の契約内容を確認する必要があるとしたうえで、さらなる負担軽減策として民間の支援制度の活用を挙げます。

富山大学 井ノ口宗成 准教授:「行政の支援は広く平等にということが前提にたちますから、最小限の支援かなと。一方で、民間企業。例えばテレビ受信料の減免、携帯電話料金の減免、そういうことももちろんありますし、ローンに関する支援、あるいは低金利の貸付金もありますから行政だけではなく、他の企業の支援もどんなものがあるか確認していただく必要があります」