1月1日午後4時10分ごろ、石川県の能登半島で最大震度7を観測した大地震では、高層ビルなどを揺らすゆっくりとした大きな揺れ「長周期地震動」が観測されました。防災のため、長周期地震動についてまとめた記事を再構成してお伝えします。(初出:2023年2月1日)

1日に能登半島で発生した最大震度7の大地震では、「長周期地震動」が観測されました。「階級4」を石川県能登で、「階級3」を石川県加賀、新潟県上越・中越・下越、富山県東部・西部、長野県中部で観測しました。

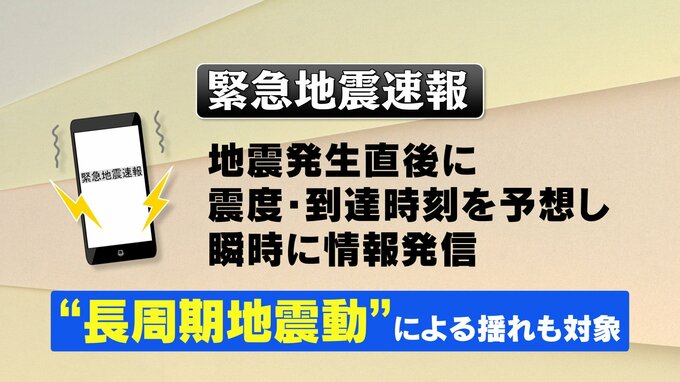

2023年2月1日から緊急地震速報の対象に加わった「長周期地震動」とは、大規模地震で生じるゆっくりとした大きな揺れのことで、高層ビルなど高さのある建物では、長時間揺れることもあります。

気象庁は、以前は震度5弱以上が予想される時に発表されていた緊急地震速報の対象に、「長周期地震動」を追加しました。

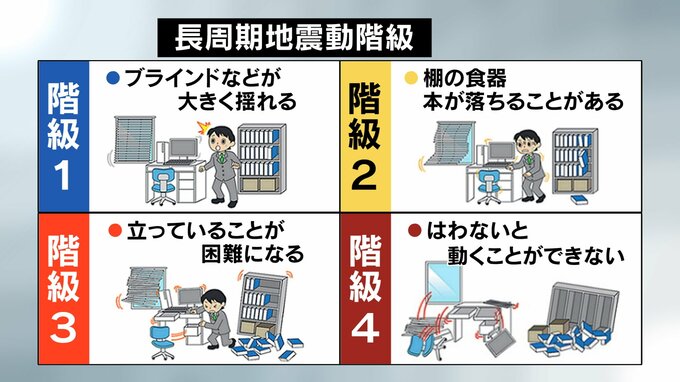

さらに、その規模を表す階級が設けられ、大きな被害が出るおそれがある階級3以上の場合は対象地域を緊急地震速報に含めて発表します。また、地震発生後おおむね10分後には、長周期地震動の観測情報も発表されます。

気象庁は、揺れを感じたら安全な場所で身の安全を確保し、万一の場合に備えて家具類を固定することなども呼びかけています。

「長周期地震動」とは

東日本大震災の発生時、震源の宮城県三陸沖からおよそ700キロ以上離れた大阪市は震度3でしたが、55階建てのビルでは、10分以上揺れが続き、エレベーターに人が閉じ込められるなどの被害が出ました。

この原因が「長周期地震動」です。