およそ100年前、14年間にわたって4000枚もの太陽のスケッチをした旧制中学の教師が長野県にいました。

その記録が天文学の分野でいま、世界的に注目されています。

旧制諏訪中学校、現在の諏訪清陵高校で教師だった三澤勝衛(みさわかつえ)さんが書いた太陽のスケッチ。

その数は1921年からのおよそ14年間で4000枚にのぼります。

三澤さんが観測していたのは、「太陽の黒点」。

表面温度が低い部分は黒い斑点として現れ、黒点を観測することで、太陽の活動を知ることができるとされています。

世界的にはガリレオなど、様々な学者が観測していて、研究は実に400年にわたりますが、問題がありました。

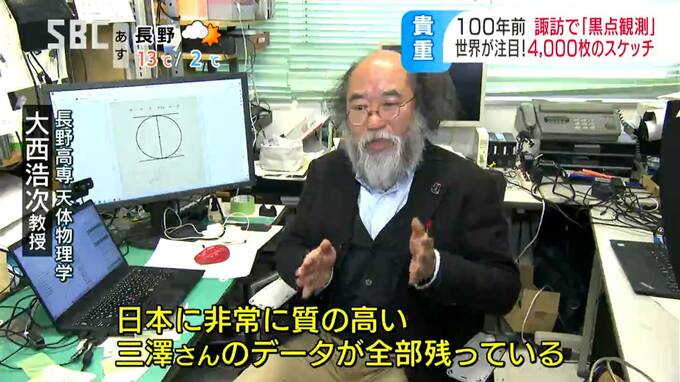

長野高専天体物理学・大西浩次教授:

「どうしても望遠鏡の違いとかで差が出ます」

「ここ100年とか150年の間でさえも、うまくつながっていない時代が実はいくつも存在しているんです」

太陽の活動が活発になると、地球に大きな影響をもたらし、発電所の停止や通信障害を引き起こすことがあります。

太陽の活動を知ることができる重要な手がかりが「黒点の観測」。

2014年から、過去400年間にわたる黒点の観測データを見直す世界的な取り組みが始まりました。

長野高専天体物理学・大西浩次教授:

「今回、三澤さんが活躍されているのは第1次世界大戦と第2次世界大戦なんですが、ヨーロッパの観測データが極端に少ない時期で、日本に非常に質の高い三澤さんのデータが全部残っている。これが今回の素晴らしいところです」

三澤さんの黒点の観測データの解析には多くの市民や研究者が協働で参加していて、まとめられたものが12月中に、イギリス王立天文学会の月報に掲載されるということです。