捕虜たちはなぜ収容所で音楽活動ができたのか。

捕虜たちはなぜそうした活動ができたのか。

当時、収容所では、パンやビールを作ったり、飛行機の模型を製作したりした記録も残されていて、収容生活とは言え自由な雰囲気があったといいます。

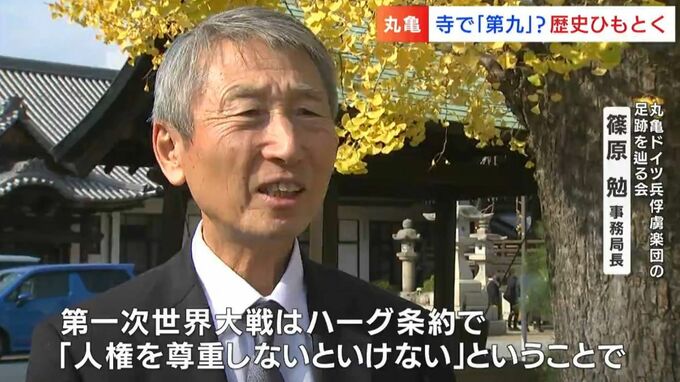

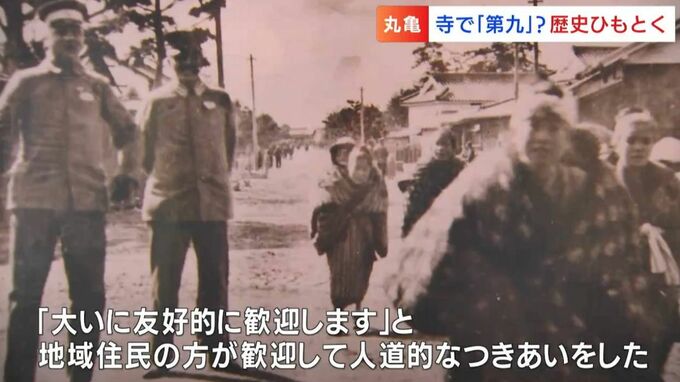

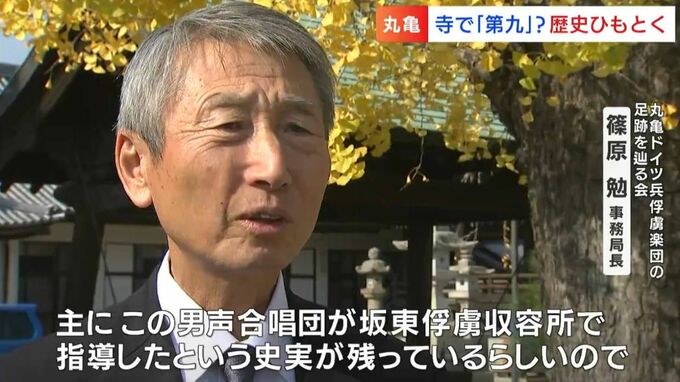

(丸亀ドイツ兵俘虜楽団の足跡を辿る会 篠原勉事務局長)「第一次世界大戦はハーグ条約で人権を尊重しないといけないということで、大いに友好的に歓迎しますと地域住民の方が歓迎して人道的なつきあいをしたということを言われてます」

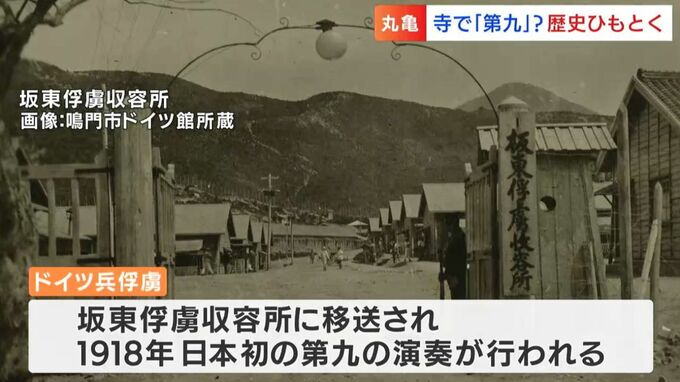

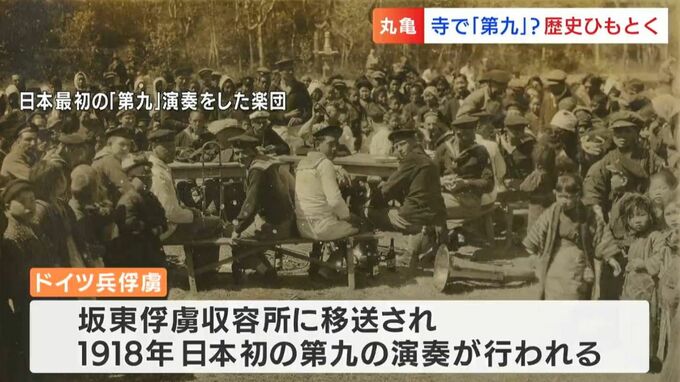

その後、捕虜たちは鳴門市の坂東俘虜収容所に移送され、1918年、日本初の第九の演奏が行われました。

第九の初演では丸亀収容所の合唱団も「合唱」を担当し、うちドイツ人捕虜のひとりがソロのバスパートを歌ったといいます。

(観客)「100年ぐらい前にドイツの人もこうやって歌いよったんかなというようなことをちょっと想像しながら聴きました」

(丸亀ドイツ兵俘虜楽団の足跡を辿る会 篠原勉事務局長)「主にこの男声合唱団が坂東俘虜収容所で指導したという史実が残っているらしいので、ここの丸亀での演奏・合唱活動が源流になって全国に第九が広まっていったかなと」

およそ100年前、日本に第九が根づく芽を育んだ丸亀の寺院に響いた師走の第九です。

この第九の演奏会は、12月10日午後2時から丸亀市綾歌総合文化会館アイレックスでも行われます。