104人が亡くなった大洋デパート火災から、11月29日で50年。この大惨事も含め多くの火災を教訓として、これまでに様々な「命を守る取り組み」が生まれました。

現代の商業施設が備える、その防火対策に迫ります。

1973年11月29日

当時の中継「デパート大洋の火災は1時20分に出火しました。ただいま4時をまわったところです」

1973年11月29日、熊本市の中心部にあった「大洋デパート」で大規模な火災が発生しました。

救助された男性「『火事だ』と言われた時にはすでに(煙が)まわってきていた。もうどうしようにもなくて、あと3分遅れたら煙にまかれてました」

救助された女性「窓際の方から煙が出ているからと言って逃げた時はもう…」

死者は104人。スプリンクラーの工事が完了していなかったことや、多くの防火シャッターが作動しなかったこともあり、被害が拡大しました。

防火対策の不備が招いた火災から50年。その教訓は現在の商業施設にも生かされています。

中心部の商業施設に生かされた教訓

4年前にオープンしたサクラマチクマモト。商業施設だけでなくバスターミナルのほか、イベントが開催できる「熊本城ホール」やホテル、マンションも併設されています。

この複合施設で火事が起きた時、中枢となるのが24時間稼働の「防災センター」です。

九州BMサービス 建物保全グループ長 川上聖一さん「防災センターで(異常を)感知し、それを各所へ連絡を入れ、火災現場から離れた方向への避難誘導体制を指示していく」

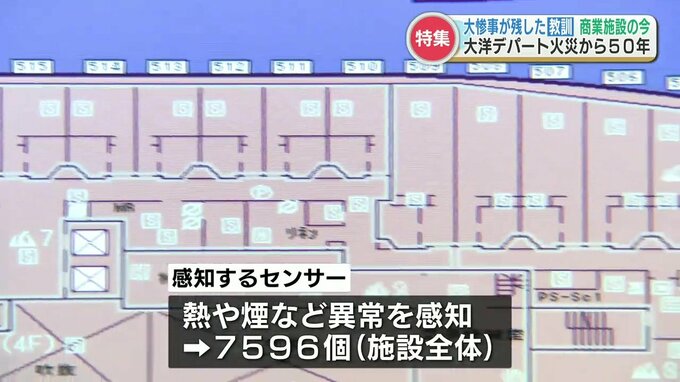

広い施設のどこで火事が起きたのか、感知するセンサーは施設全体で“7500個以上”あります。

川上さん「ピンポイントでこの場所が発報しましたと、表示がでてきます」

どこで何が発生したのかリアルタイムで分かる仕組みになっているのです。

そして、防災センターから各施設の責任者に避難経路などの指示が出されます。

避難のしやすさにも工夫が…。

川上さん「サクラマチは非常口が多くあるので一番近い入口・出口に誘導していく」

通路も広く作られているうえに、非常口は約300か所設けられ、誘導・避難に配慮された設計となっているのです。