30年以上クマの研究をする東京農業大学の山崎晃司教授です。

東京農業大学・森林総合科学科 山崎晃司教授

「クマの分布域が広がっているということと、それからクマの個体数自体も分布域の拡大に伴って、増えているということが一番大きな背景ですね」

山崎教授によると、本州にクマは少なくとも5万頭以上はいると推定されています。

山崎教授

「これまでクマがいなかった所にもクマが見られるようになっていますので、本州全体の傾向として、森がある所にはもうほぼクマがいる状態になりつつあるということです」

人口減少や高齢化の加速で、クマが活動しやすい状況は今後も改善されないと指摘します。クマ自体が、すみかである山と人里との境界が分からなくなって人里に出てくる。クマの住むゾーンと人が住むゾーンを区別する「ゾーニング」が重要と話します。

山崎教授

「ここから先はクマに来て欲しくないって場所はあると思いますのでその境界をまずはっきり決めるということ。ある場所ではクマをゼロにする、ある場所ではクマの数を抑制する、でも本当の奥の山ではクマをきちんと保護するっていうそういう何段階かに分けたゾーンの中でクマの管理っていうのを今後しっかりしていくっていうことが大事だと思います」

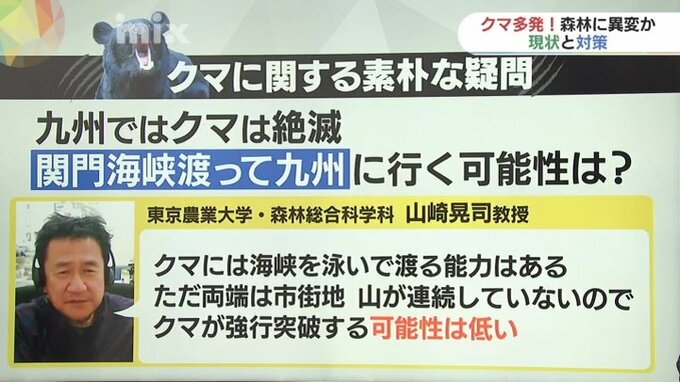

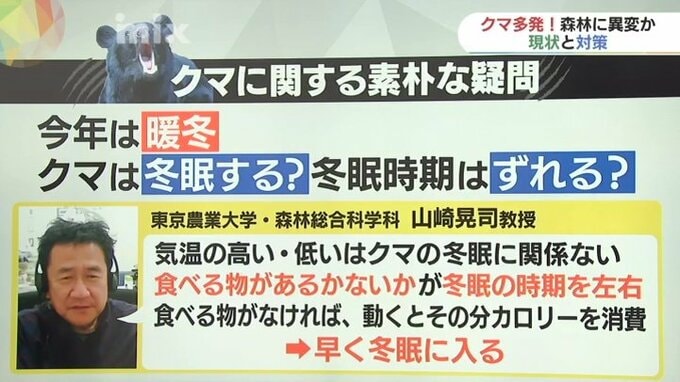

山崎教授に素朴な疑問を聞いてみました。

クマは12月末までに冬眠すると言われるが今年は暖冬。冬眠はするの?冬眠の時期はずれるの?

山崎教授

「気温の高い、低いがクマの冬眠には関係ない。食べる物があるかないかが冬眠の時期を左右する。食べる物がなければ、動くとカロリーを消費するため早く冬眠に入る」

九州では1940年代に野生のクマは絶滅したとされ、その後確認されていません。関門海峡を渡り山口県から九州に渡る可能性はあるのでしょうか。

山崎教授

「クマは海峡を泳いで渡る能力はある。ただ両端は市街地で山が連続していないので強行突破する可能性は低い。」