クマの里への出没が相次いでいることを受け、対策について専門家などが話し合う県の会議が開かれました。

長野県庁で20日に開かれた会議には、県猟友会や環境保全団体、大学、農林業の団体などから12人が出席しました。

県内では今年度、里でのクマの目撃が6月以降相次いでいて、10月末までに1,256件と、すでに2022年度の770件を大きく上回っています。

また、11人が被害に遭っていて、10月、飯山市の山林では男性がクマに襲われ死亡しました。

この日の会議で特に議論が交わされたのが、目撃の増加を踏まえてクマの捕獲を強化するかどうかです。

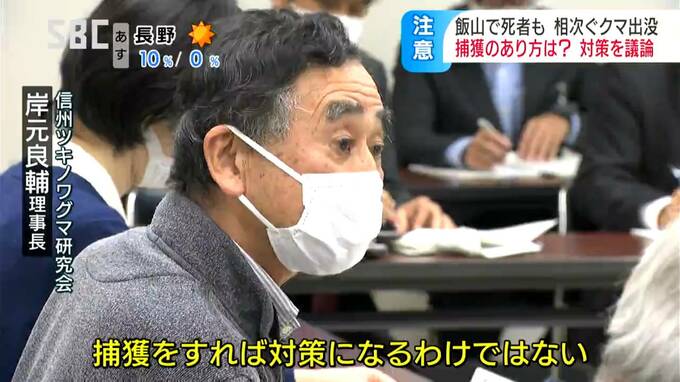

信州ツキノワグマ研究会 岸元良輔(きしもと・りょうすけ)理事長:

「捕獲をすれば対策になるわけではない。農作物には電気柵を張るなど人の里にクマをひきつけない対策が一番効果的な方法」

一方で、広大な農地に電気柵をつけることは難しいといった意見や、住民が危険に直面している現状から捕獲を強化すべきといった意見も上がりました。