自治体が競技人口の確保に向けた研究会を立ち上げ

22年にわたって、崇徳中学・高校の柔道部を指導する加美監督は、柔道部員の減少には、体制的な理由も大きいと話します。

崇徳学園柔道部 加美富章 監督

「働き方改革で指導者の方の時間の制限とか、安全配慮とかいった面で、かなり指導するのは難しくなっていると思います」

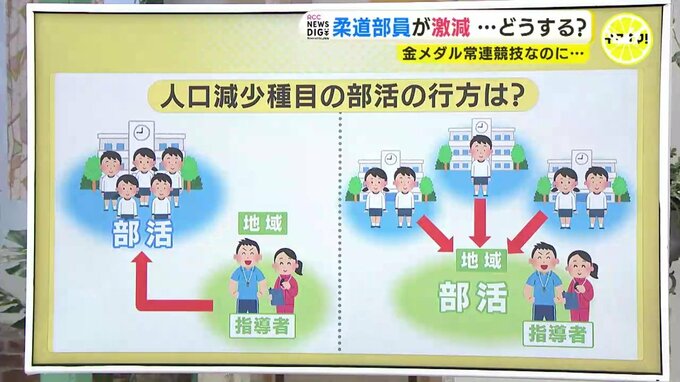

広島市では、このままでは、競技種目の多様性が損われるとして、研究会を設立。特に部員数の減少率が顕著な柔道と剣道について効果的な対応策を検討することになりました。「部活の地域移行」と平行して、競技人口の確保に取り組みたい考えです。

9月には、市の主催で、初心者向けの親子柔道教室も開催されました。参加した28人の子どもたちが投げたり、投げられたりを初めて体験しました。

参加した子どもたち

「受け身をとるのが上手にできて、すごく楽しかった」

「またやりたい。かっこよくなりたい」

「(今後も)少しやってみたい。投げたりしたりする種類が何個も何個もあるから知ってみたい」

保護者たち

「身体が小さいので柔道をして身体を大きくしたいのと、あとカゼを引きやすいので強くなるかと思って」

「柔道の受け身が日頃にも生かせるって聞いて、ぜひ生活の中にも取り込めたらいいなって。よく転ぶので、子どもが」

こういった体験を子どもの頃に味わうことで、柔道をその後の人生の選択肢に加えてほしい…。関係者の願いです。

広島県柔道連盟 花本幸次 理事長

「親子教室のようなイベントを行ったり、連盟もアピールして、柔道を続けてほしい、または始めてほしいということを今からも進めていきたい」

少子化や教員の働き方改革もあり、単純に中学校の柔道部を復活させることは難しいのが現状です。

しかし、「地域の指導者に学校に来てもらって指導」や「地域に母体を作り、複数の学校から子どもたちが参加」など、さまざまな自治体で取り組みが始まっています。単に強くなるためだけでなく、子ども達がいろんなスポーツにチャレンジできる環境を整えるためにも考えていく必要がありそうです。