トキと共生できる環境づくり

戦後の農業の「近代化」によって農薬と化学肥料が普及して圃場整備も進み、ドジョウやタニシ、虫などの“餌”となってきた生物が姿を消したことは、トキを絶滅に追い込んだ要因の一つでした。

日本産のトキが絶滅したことを教訓に、これからは環境保全型農業への転換が必要だという意識が佐渡全体に広がっていきます。

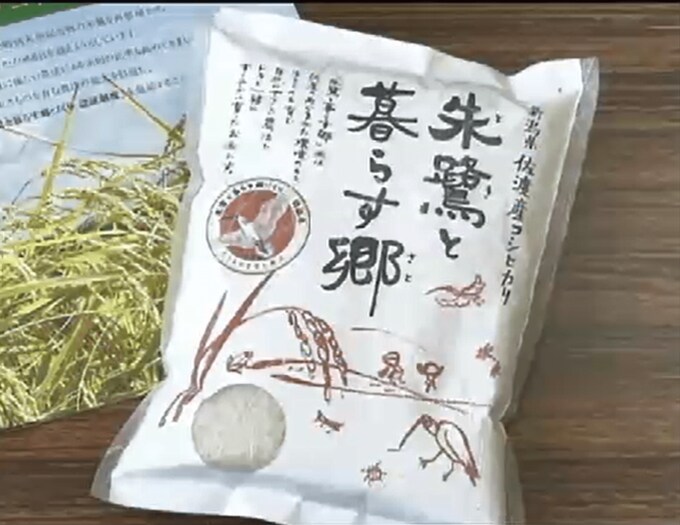

島内の田んぼや畦をトキの餌場にするため、農薬や化学肥料を5割以下に減らして除草剤を撒かないといった“厳しい”条件の下で栽培されたコメを『朱鷺と暮らす郷(さと)・トキ認証米』と銘打って売り出す制度なども創設されました。

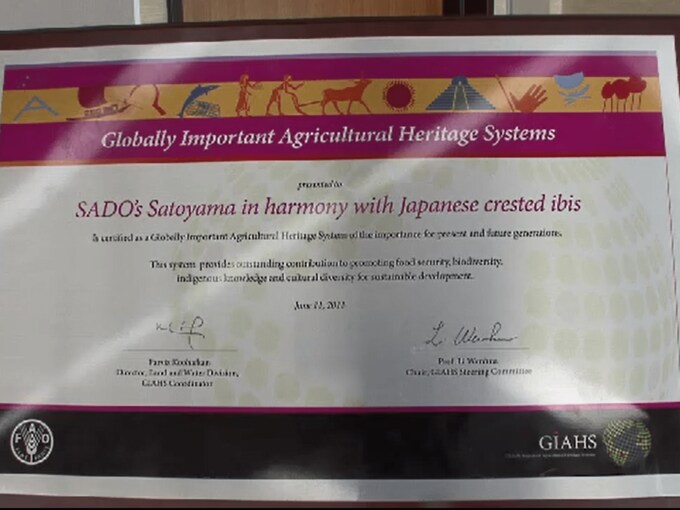

国連の食糧農業機関(FAO)により佐渡は、『世界農業遺産』として認定されました。これは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある農林水産体系を判断するもので、FAOは、環境保全型農業がトキの野生復帰に果たした役割を『トキと共生する里山』と評価したのです。

佐渡は2011年に石川県の能登半島とともに先進国では初めての認定となりました。

経済効率ばかりを優先し、環境に大きな負荷をかけてきた戦後の日本の暮らし。

環境省レッドリストに認定されている生き物は現在3700種にも上ります。

絶滅危惧種の存在は、環境負荷型の生活が、巡り巡って私たちの暮らしにいつか暗い影を落とすことを暗示しています。