「うまい酒が飲みたい」という情熱は世界遺産を生み出す

今回はお酒と世界遺産の話しです。

この夏、新しくビールに関わる世界遺産が生まれました。それがチェコの「ジャテツのザーツ・ホップの景観」。ホップはビールの味や香りの決め手になる作物で、高級品種のザーツ・ホップは日本を始め世界中のビールに使われています。このザーツ・ホップを数百年にわたって栽培してきたチェコの畑や村、加工・取引で栄えた町・ジャテツが世界遺産として登録されたのです。

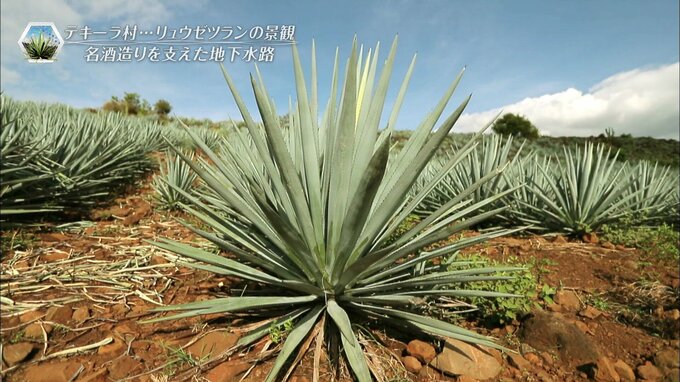

こうした「うまい酒が飲みたい」という人類の情熱は、さまざまな世界遺産を生み出してきました。メキシコの代表的なお酒、テキーラもそのひとつ。テキーラの原料はメキシコ原産のリュウゼツランという植物で、元々は先住民がその汁を発酵させた醸造酒を飲んでいました。

その後、植民地時代にスペインから持ち込まれた技術で蒸留させて、生まれたのがアルコール度の高いテキーラです。広大な畑や300年前の蒸留酒跡などが、「リュウゼツランの景観とテキーラの古い産業施設群」という世界遺産になっています。

番組でも撮影しましたが、リュウゼツランの畑は火山の麓に広がっています。溶岩がゴロゴロしていて一般的な農作には不向きな土地ですが、乾燥に強いリュウゼツランの栽培には良い環境だったのです。この広大な畑を走り抜ける「テキーラ・エクスプレス」という特別列車もあって、車中ではテキーラ飲み放題。乗客のみなさん、ゴキゲンな様子でした。

ちなみに、お酒自体は世界遺産にはなれません。世界遺産に登録されるのは土地や建物など不動産に限られているので、飲み物であるテキーラではなく、その原料を作る畑や醸造・蒸留施設が世界遺産になっているわけです。