香川大学の学生らが稲刈りです。稲作を行ってきた教育学部の学生たちが、1000年以上前の「中世のコメ作り」から今の農業の在り方を考えます。

(古川豪太記者)

「農薬もまいていないため、雑草のはえた水田で育ったこの稲。実った稲穂も1000年以上前の品種です」

香川大学の農場で行われた稲刈りです。作務衣などを来た学生が、カマで刈り取っていきます。農学部ではなく、中世を中心に日本の歴史を研究する教育学部の学生らが、昔ながらの稲作を再現して行う実験活動です。

(香川大学教育学部 前島美咲さん)

「たくさん育っている穂と、本当にちょろっと3本ぐらいしか育っていない穂とあって、手で触った感触、稲刈りで触った感触でないとわからないなと」

今年5月、田植えも手作業で行い、肥料も機械も使わずに、中世の稲作にはどれぐらいの労働力が必要なのか、生育状況などについてもデータを集めてきました。

「データ用とちゃんとはかってない奴は分けたいので、こっちが1番」

さらに今回収穫されたコメの栄養分や、収穫量はどれくらいなのかを分析、歴史的な視点から中世の農業を見直し、未来の稲作について考えます。

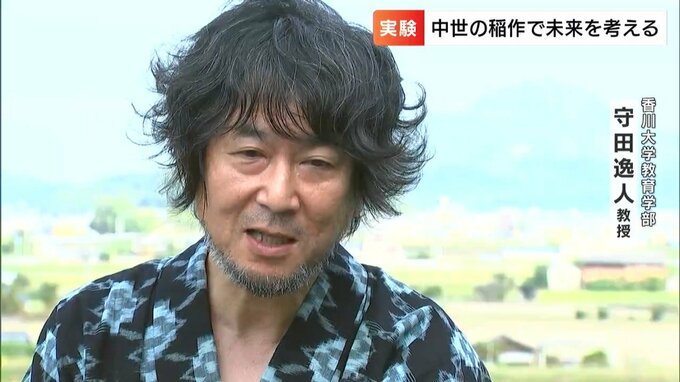

(香川大学教育学部 守田逸人教授)

「決して現代の技術だけが素晴らしいのではなく、前近代のやりかたを見直すことで、あらためて振り返ることで、よりよい生産の仕方が見えてくるのではないかなと」

昔に戻ることで新たな発見もある。収穫したコメの一部は食べて味を確かめ、来年の実験につなげます。