9月1日は防災の日です。1923年9月1日に発生し大きな被害を出した関東大震災を忘れることなく、常に備えようということで制定されました。その関東大震災からちょうど100年となる今年2023年。私達の住む青森県でも、明日起きても不思議ではない地震について、そして地震の備えについて考えていきます。

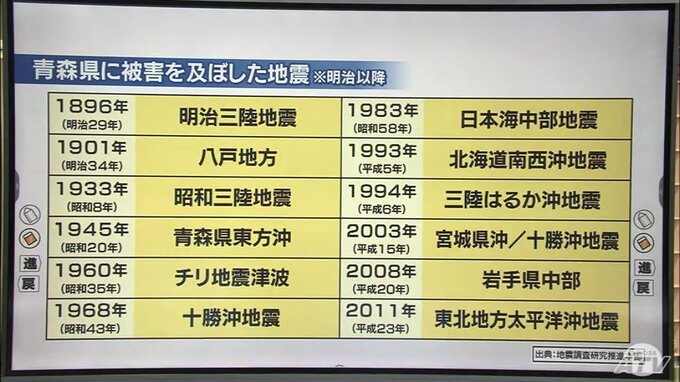

こちらは、明治以降、青森県に被害を及ぼした地震をまとめた年表です。

2011年の東日本大震災、1983年の日本海中部地震、そして1994年の三陸はるか沖地震など覚えている方も多いのではないでしょうか?

こうして見ると、本当にたくさんの地震が何度も起きていることがわかります。

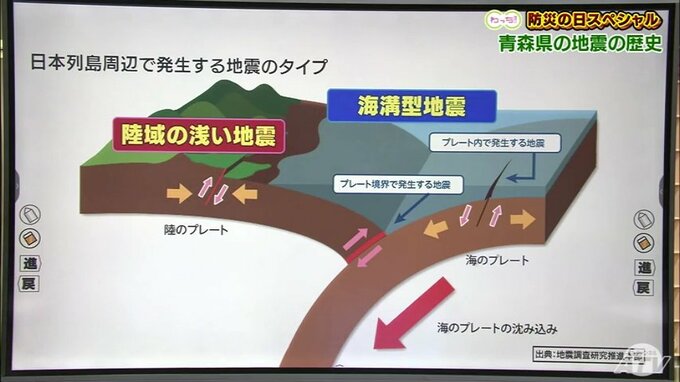

そして、地震には二つの型があることをご存知でしょうか?

一つが、「海溝型地震」というもの。これは陸側のプレートと海側のプレートがずれることで発生する地震です。プレートが相互にずれるときに海底も変動するので、広い範囲の海面が変動することから津波の被害が非常に大きくなります。2011年の東日本大震災や1968年の十勝沖地震などがこの海溝型の地震にあたります。

そしてもう一つが、「陸域の浅い地震」です。これは「直下型、内陸型」などとも呼ばれていますが、陸側のプレートにひずみエネルギーがたまり、それが限界に達するとプレート内の弱い部分である活断層が破壊されることで起きる地震です。

影響する場合、範囲は狭いのですが、近くの震源で起きた地震のエネルギーをそのまま受けることになるので震度が非常に大きくなります。

また発生の予測が難しい地震です。1995年の阪神淡路大震災などがこの型の地震です。また、江戸時代には津軽平野で起きたとも言われています。

ここできっと皆さんが気になるのは今後、こうした大きな地震が来るのかどうかということだと思います。専門家にお話を伺ってきました。

訪ねたのは、長年地震研究をされている弘前大学の理工学部地球環境防災学科 片岡俊一教授です。

※片岡教授

「青森県で明日にでも、地震の強い揺れに見舞われる可能性は十分にあります」